中华家谱族谱是中华民族悠久文化的重要组成部分,承载着家族历史、血脉传承和文化记忆。它不仅是一部记录家族成员世系关系的文献,更是一份凝聚家族情感、传承家族精神的文化遗产。在中国传统文化中,家谱和族谱被视为家族的根本,是维系家族团结、弘扬家族美德的重要纽带。而宗祠和祠堂则是家族祭祀祖先、举行重要仪式的场所,是家族文化的重要载体。通过研究中华家谱族谱,我们可以深入了解家族的历史渊源、文化传统和社会变迁。

家谱与族谱的历史渊源

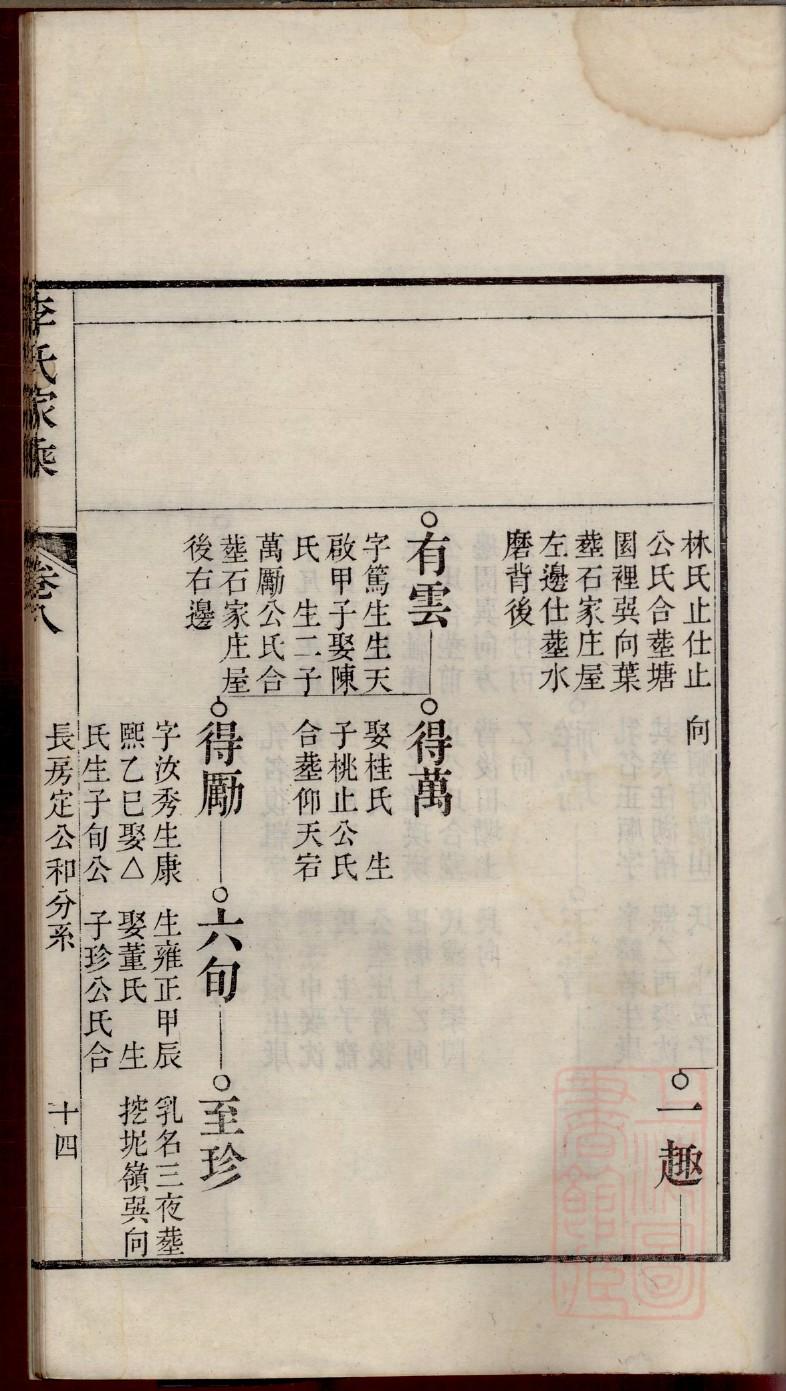

家谱和族谱的起源可以追溯到中国古代的宗法制度。早在商周时期,贵族阶层就开始记录家族世系,以维护血缘关系的纯正性和家族权力的传承。到了汉代,家谱的编修逐渐普及,成为士族阶层彰显身份地位的重要方式。唐宋时期,随着科举制度的兴起,族谱的编修更加系统化,内容也更加丰富,不仅记录世系,还包括家族成员的功名、事迹和家族规约等。明清时期,家谱和族谱的编修达到高峰,几乎每个家族都有自己的谱牒,成为家族文化的重要组成部分。

宗祠与祠堂的文化意义

宗祠和祠堂是家族文化的重要象征,是家族成员祭祀祖先、举行仪式的场所。在中国传统文化中,祖先崇拜是一种重要的信仰形式,宗祠和祠堂则是这种信仰的物质载体。每逢重要节日或家族大事,家族成员都会聚集在祠堂,举行祭祀仪式,表达对祖先的敬仰和感恩。宗祠和祠堂不仅是家族活动的中心,也是家族精神的象征,体现了家族团结、尊老爱幼、传承家风的美德。

家谱族谱的现代价值

在现代社会,家谱和族谱的价值并未因时代变迁而减弱,反而在文化传承和家族认同方面发挥着重要作用。对于许多海外华人来说,家谱和族谱是寻根问祖的重要依据,帮助他们找到自己的家族根源和文化归属。同时,家谱和族谱也是研究中国社会历史的重要资料,为学者提供了丰富的历史信息和文化线索。此外,家谱和族谱还可以促进家族成员之间的沟通与联系,增强家族的凝聚力和向心力。

家谱族谱的编修与传承

编修家谱和族谱是一项复杂而细致的工作,需要家族成员的共同努力和长期坚持。传统的家谱编修通常由家族中的长者或德高望重者主持,内容包括家族世系、成员生平、家族规约等。随着科技的发展,现代家谱编修也开始借助数字化技术,将家族信息录入数据库,方便保存和查询。无论是传统方式还是现代技术,家谱和族谱的编修都体现了家族对历史传承的重视和对家族文化的尊重。

宗祠祠堂的保护与利用

在现代城市化进程中,许多宗祠和祠堂面临着被拆除或荒废的风险。为了保护和传承这些重要的文化遗产,社会各界应加强对宗祠和祠堂的保护工作,将其纳入文化遗产保护体系。同时,宗祠和祠堂也可以作为文化旅游资源,吸引游客参观,传播家族文化和中华传统文化。通过合理利用,宗祠和祠堂可以在现代社会中焕发新的生机,成为连接过去与未来的文化桥梁。

总之,中华家谱族谱、宗祠和祠堂是中华民族文化的重要组成部分,承载着家族的历史记忆和文化精神。通过研究和传承这些文化遗产,我们不仅可以了解家族的历史渊源,还可以弘扬中华优秀传统文化,增强民族认同感和文化自信。在未来,我们应继续重视家谱、族谱、宗祠和祠堂的保护与传承,让这些宝贵的文化遗产在新时代焕发出更加璀璨的光芒。