在中华文化中,家谱、族谱、宗祠、祠堂等承载着家族历史与记忆的重要载体,一直是人们追溯根源、维系亲情的重要纽带。然而,近日一则关于“中华家谱馆不让进”的消息引发了广泛关注,这不仅让人思考这些传统载体的现状与未来,也引发了关于文化传承与保护的讨论。

中华家谱馆的封闭之谜

中华家谱馆作为国内重要的家族文化研究机构,原本是公众了解家族历史、查阅家谱资料的重要场所。然而,近期有消息称,该馆不再对外开放,这让许多希望追溯家族历史的人感到遗憾。据相关人士透露,馆方并未明确解释封闭的原因,只是表示“内部调整”。这一举动引发了外界的猜测:是资源保护的需要,还是另有隐情?无论如何,中华家谱馆的封闭无疑给家族文化的研究与传播带来了不便。

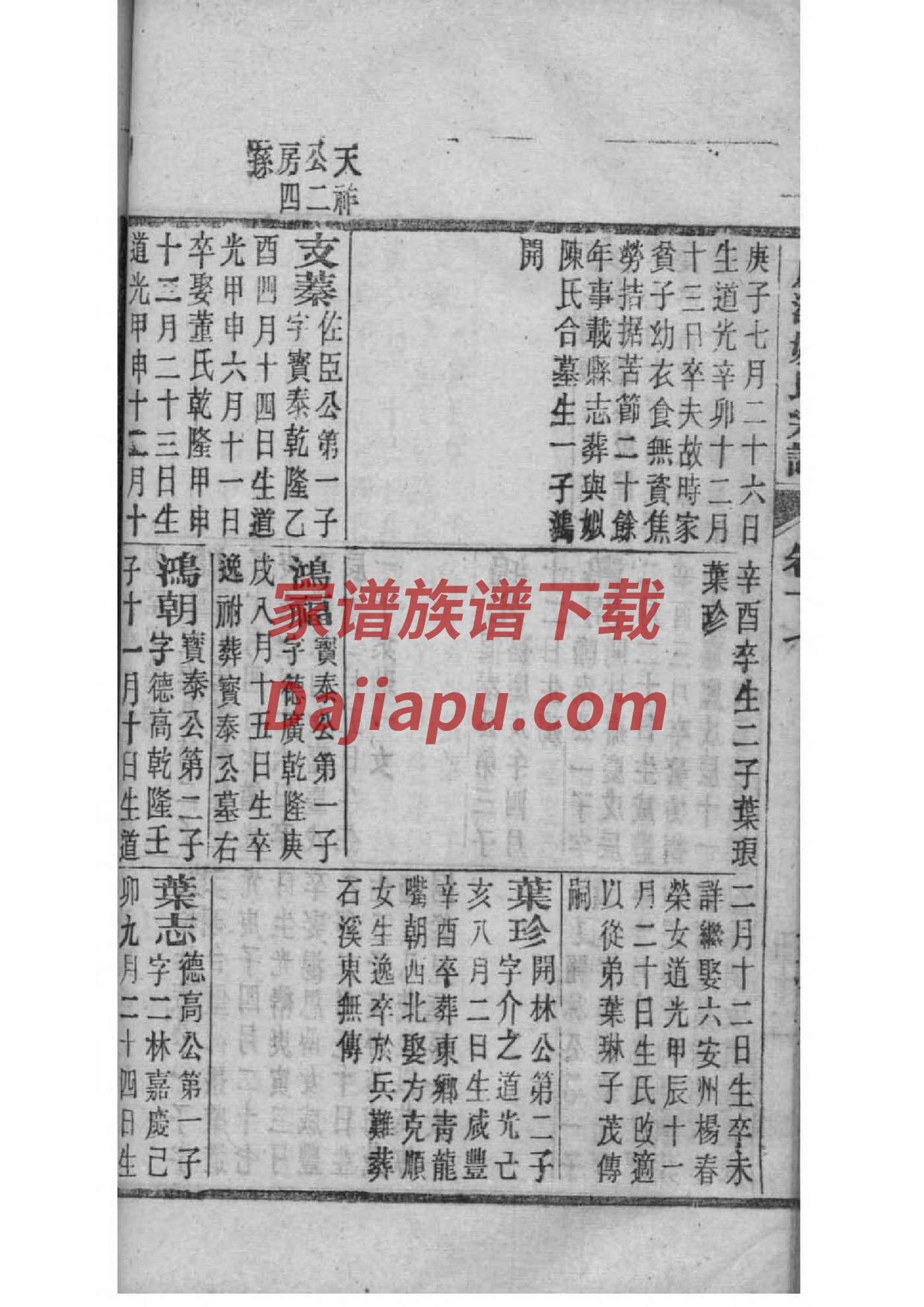

家谱与族谱的文化意义

家谱和族谱是中华文化的重要组成部分,它们不仅记录了家族的世系传承,还承载着家族的精神与文化。在古代,修撰家谱是家族的头等大事,它不仅是对祖先的敬仰,更是对后代的激励。通过家谱,人们可以了解家族的起源、迁徙、发展历程,甚至从中找到自己的文化认同感。而族谱则更注重家族成员之间的血缘关系,是维系家族凝聚力的重要纽带。然而,随着现代社会的发展,家谱和族谱的修撰逐渐式微,许多家族甚至已经失去了这些珍贵的文化资料。

宗祠与祠堂的现代困境

宗祠和祠堂作为家族祭祀和聚会的场所,曾经是家族文化的重要象征。在古代,宗祠不仅是祭祀祖先的地方,也是家族议事、教育后代的场所。而祠堂则更注重家族的日常活动,是家族成员交流情感、传承文化的重要空间。然而,随着城市化进程的加快,许多宗祠和祠堂被拆除或改建,家族文化活动的空间被压缩。即使保留下来的宗祠和祠堂,也面临着无人管理、年久失修的困境。这不仅是对家族文化的损害,也是对中华传统文化的忽视。

文化传承的挑战与机遇

中华家谱馆的封闭,反映了当前家族文化传承面临的挑战。一方面,现代社会的快节奏生活让人们逐渐忽视了家族文化的重要性;另一方面,缺乏有效的保护机制也让许多珍贵的家族文化遗产面临消失的风险。然而,挑战中也蕴藏着机遇。随着人们对传统文化的重视,越来越多的家族开始重新修撰家谱,修复宗祠和祠堂,并举办家族聚会,试图通过这些方式传承家族文化。此外,互联网技术的发展也为家族文化的传播提供了新的平台,许多家族通过线上平台分享家谱资料,举办虚拟家族聚会,让家族文化在新时代焕发新的生机。

未来展望:保护与创新并重

面对家族文化传承的困境,我们需要采取积极的措施。首先,政府和社会应加强对家谱、族谱、宗祠、祠堂等文化遗产的保护,制定相关政策,提供资金支持,确保这些文化载体得以保存。其次,家族成员应积极参与家族文化的传承,通过修撰家谱、修复宗祠、举办家族活动等方式,让家族文化得以延续。最后,我们还应借助现代科技手段,创新家族文化的传播方式,让更多人了解并参与到家族文化的传承中来。

总之,中华家谱馆的封闭只是一个缩影,它提醒我们家族文化传承的重要性。只有通过保护与创新并重,才能让家谱、族谱、宗祠、祠堂等传统文化载体在新时代焕发新的活力,成为连接过去与未来的桥梁。