在中国传统文化中,族谱是一种记录家族历史、传承家族文化的重要载体。它不仅是家族成员身份认同的象征,更是中华文明延续的重要纽带。族谱的编纂和保存,体现了中国人对家族血脉的重视和对祖先的敬仰。通过族谱,后人可以追溯家族的起源、了解先辈的事迹,从而增强家族的凝聚力和认同感。族谱与家谱、宗祠、祠堂等文化元素共同构成了中国传统家族文化的核心,成为中华民族文化遗产的重要组成部分。

族谱的历史渊源

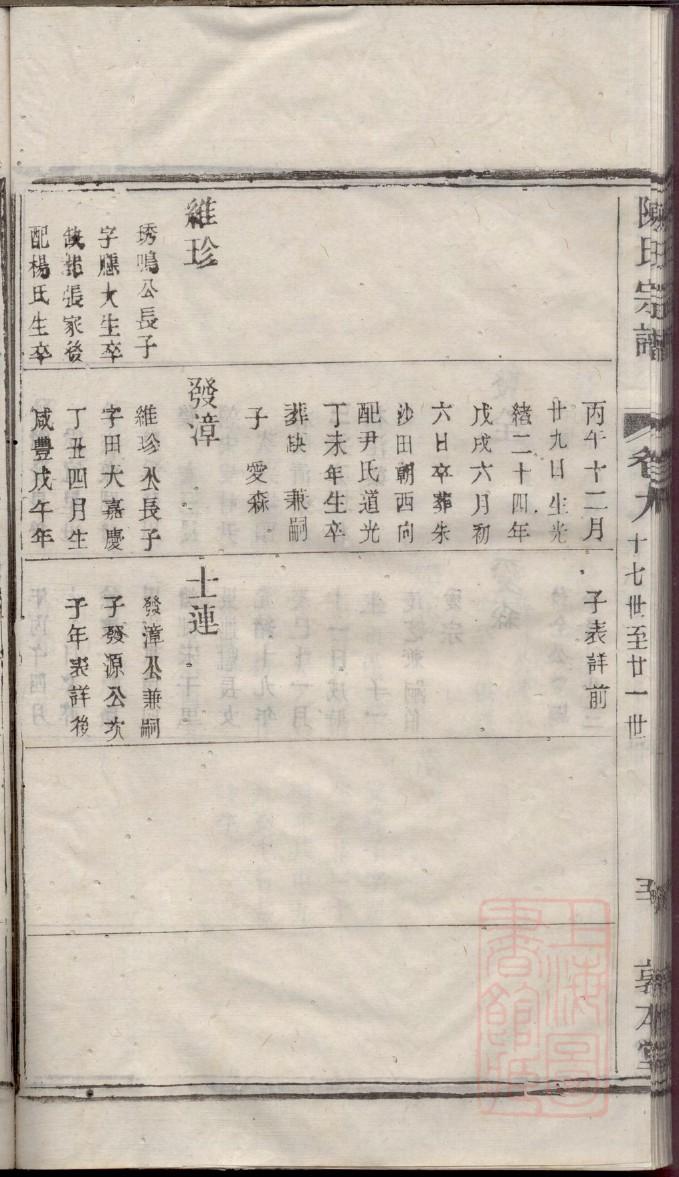

族谱的起源可以追溯到中国古代的宗法制度。早在商周时期,贵族阶层就开始通过记载世系来维护其统治地位。到了汉代,族谱的编纂逐渐普及,成为士族阶层彰显身份的重要工具。唐宋时期,随着科举制度的兴起,族谱的编纂更加系统化,内容也更加丰富。明清时期,族谱的编纂达到鼎盛,几乎每个家族都有自己的族谱。族谱不仅记录了家族的世系,还包括了家族成员的功绩、家训、族规等内容,成为家族文化的百科全书。

族谱的文化意义

族谱不仅是家族历史的记录,更是中华文化传承的重要载体。它通过记载家族的世系和事迹,传递了家族的价值观和道德规范。族谱中的家训和族规,往往体现了儒家思想的核心价值观,如孝道、忠诚、勤俭等。这些价值观通过族谱代代相传,成为家族成员行为准则的指南。此外,族谱还是家族成员身份认同的重要依据。通过族谱,家族成员可以明确自己的血统和身份,从而增强对家族的归属感和责任感。

族谱与宗祠的关系

族谱与宗祠在中国传统家族文化中密不可分。宗祠是家族祭祀祖先的场所,而族谱则是记录家族世系和事迹的文献。宗祠的建立和维护,往往需要族谱的支撑。通过族谱,家族成员可以明确宗祠中供奉的祖先身份和世系关系,从而确保祭祀活动的准确性和严肃性。同时,宗祠也是族谱编纂和保存的重要场所。许多家族的族谱都保存在宗祠中,成为宗祠文化的重要组成部分。宗祠和族谱共同构成了中国传统家族文化的两大支柱,成为家族成员精神寄托的重要载体。

族谱与祠堂的功能

族谱与祠堂在中国传统家族文化中具有互补的功能。祠堂是家族成员聚集、举行重要活动的场所,而族谱则是记录家族历史和文化的文献。祠堂通过举行祭祀、庆典等活动,增强了家族成员的凝聚力和认同感;而族谱则通过记载家族的世系和事迹,传递了家族的文化和价值观。祠堂和族谱共同构成了中国传统家族文化的两大核心,成为家族成员精神生活的重要依托。在现代社会,尽管祠堂的功能有所减弱,但族谱的编纂和保存依然受到许多家族的重视,成为传承家族文化的重要途径。

族谱的现代价值

在现代社会,族谱依然具有重要的文化价值和社会意义。随着社会的发展,许多家族逐渐分散,家族成员之间的联系也日益减少。族谱通过记载家族的世系和事迹,为家族成员提供了追溯家族历史、了解家族文化的途径。同时,族谱也是研究中国社会历史的重要资料。通过族谱,学者可以了解不同家族的历史变迁、社会地位和文化传承,从而揭示中国社会发展的规律。此外,族谱还具有重要的教育功能。通过族谱,家族成员可以了解先辈的奋斗历程和道德规范,从而激励自己继承家族优良传统,为家族和社会的发展做出贡献。

总之,族谱作为中国传统文化的重要组成部分,不仅记录了家族的历史和文化,更承载了中华民族的精神和价值观。在现代社会,族谱依然具有重要的文化价值和社会意义,成为传承中华文明的重要纽带。通过族谱,我们可以更好地了解自己的家族历史,增强对家族的认同感和责任感,从而为家族和社会的发展做出更大的贡献。