中国家谱族谱数据的文化价值与传承意义

在中国悠久的历史长河中,家谱和族谱作为记录家族血脉、传承文化的重要载体,承载着深厚的文化内涵和社会价值。这些珍贵的文献不仅是家族历史的见证,更是中华文明的重要组成部分。通过对家谱和族谱的研究,我们可以深入了解中国社会的变迁、家族结构的演变以及传统文化的传承。同时,宗祠和祠堂作为家族活动的重要场所,也在维系家族凝聚力、弘扬家族精神方面发挥了不可替代的作用。

家谱与族谱的历史渊源

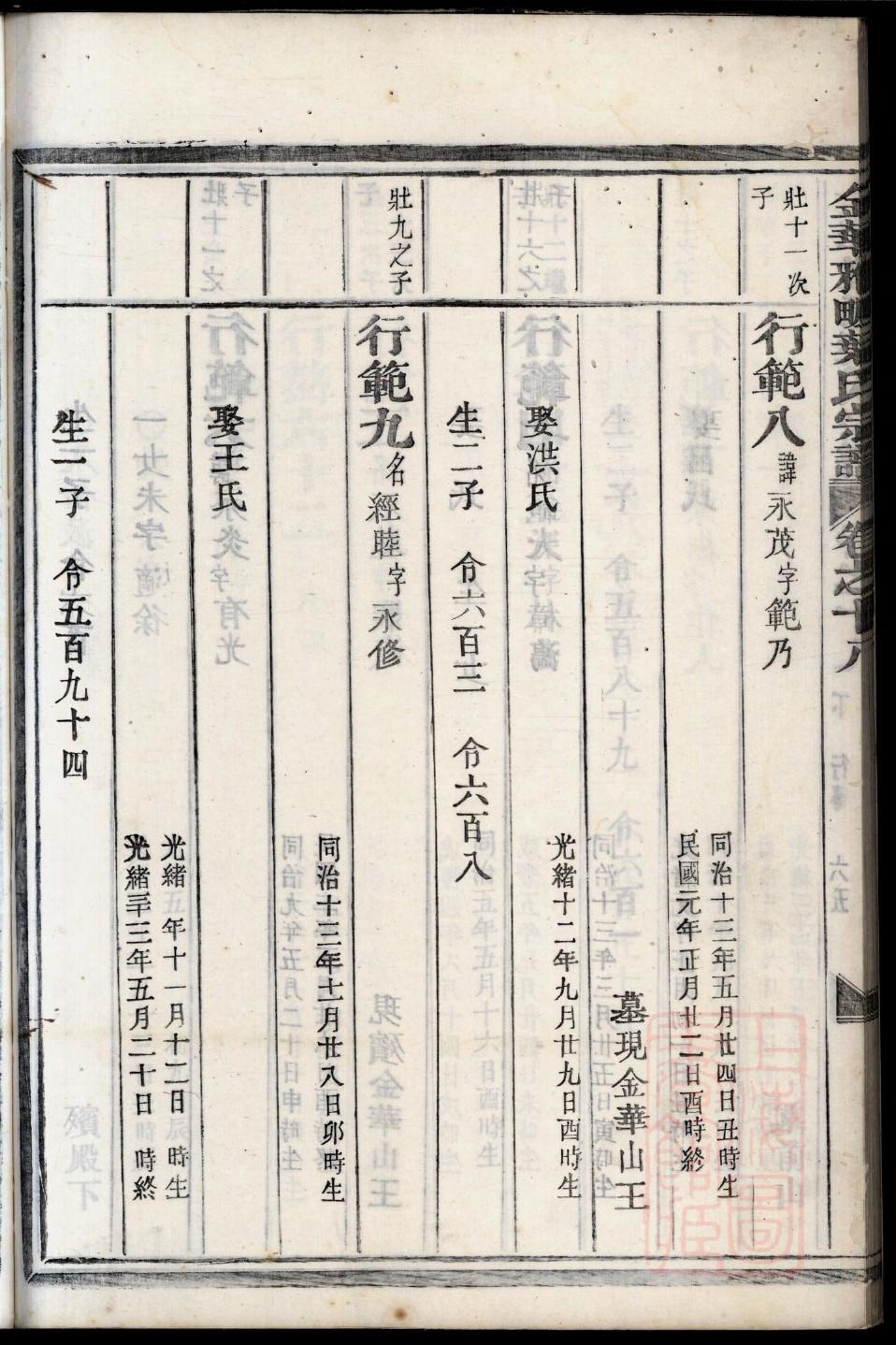

家谱和族谱的起源可以追溯到中国古代的宗法制度。早在商周时期,贵族阶层就开始通过文字记录家族世系,以维护血统的纯正和权力的传承。到了汉代,随着儒家思想的普及,家谱和族谱的编修逐渐普及到士大夫阶层,成为彰显家族地位和身份的重要工具。唐宋时期,随着科举制度的完善,家谱和族谱的编修进一步规范化,成为家族成员获取社会资源的重要依据。明清时期,家谱和族谱的编修达到顶峰,几乎每个家族都有自己的谱系记录。

家谱与族谱的文化内涵

家谱和族谱不仅记录了家族的世系脉络,还包含了丰富的文化信息。例如,许多家谱中记载了家族成员的功绩、德行和事迹,体现了家族的价值观念和道德标准。此外,家谱中还常常附有家族规训、家训等内容,对后代子孙的行为规范起到了重要的指导作用。通过研究家谱和族谱,我们可以了解中国古代社会的伦理观念、教育思想以及家族管理的方式。

宗祠与祠堂的社会功能

在中国传统社会中,宗祠和祠堂是家族活动的重要场所,承担着祭祀祖先、凝聚家族成员的重要功能。宗祠通常是整个家族的核心建筑,象征着家族的团结和延续。每逢重要节日或家族大事,家族成员都会聚集在宗祠中举行祭祀仪式,表达对祖先的敬仰和感恩。祠堂则是家族分支的祭祀场所,规模较小,但同样承载着家族成员的信仰和情感。通过宗祠和祠堂的活动,家族成员之间的情感纽带得以加强,家族精神得以传承。

家谱与族谱的现代价值

在现代社会,家谱和族谱的研究不仅具有学术价值,还具有重要的现实意义。首先,家谱和族谱为研究中国社会历史提供了丰富的第一手资料,有助于我们更好地理解中国社会的变迁和发展。其次,家谱和族谱的编修和传承有助于增强家族成员的认同感和归属感,促进家族内部的团结和和谐。此外,随着全球化的发展,许多海外华人通过家谱和族谱寻根问祖,重新连接与故土的情感纽带。

家谱与族谱的数字化保护

随着信息技术的发展,家谱和族谱的数字化保护成为一项重要的工作。通过将传统的纸质家谱和族谱转化为电子数据,不仅可以延长其保存时间,还可以方便更多人查阅和研究。近年来,许多地方政府和民间组织积极推动家谱和族谱的数字化工作,建立了大量的数据库和在线平台,为研究者和普通民众提供了便利的查询工具。数字化保护不仅有助于传承家族文化,也为中华文明的传播和发展提供了新的途径。

综上所述,家谱、族谱、宗祠和祠堂作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化信息。通过对这些文献和场所的研究和保护,我们不仅可以更好地理解中国社会的过去,还可以为未来的文化传承和社会发展提供有益的借鉴。在现代社会中,家谱和族谱的数字化保护更是为传统文化的传承开辟了新的道路,值得我们进一步关注和推动。