在中国悠久的历史长河中,祠堂作为一种独特的文化现象,承载着家族的记忆与传承。它不仅是祭祀祖先的场所,更是凝聚家族力量、维系血脉亲情的重要纽带。祠堂的存在,使得家族的历史得以延续,家族的价值观得以传承。本文将围绕祠堂这一主题,探讨其在中国社会中的重要性,以及家谱、族谱、宗祠等与之相关的文化元素。

祠堂的历史渊源

祠堂的历史可以追溯到中国古代的宗法制度。在封建社会,家族是社会的基本单位,而祠堂则是家族的核心。最早的祠堂可以追溯到周朝,当时称为“宗庙”,主要用于祭祀祖先和举行家族仪式。随着时间的推移,祠堂逐渐演变为家族成员聚会、议事、教育的重要场所。在中国南方,尤其是福建、广东等地,祠堂的建筑风格和功能得到了进一步的发展,形成了独具特色的地方文化。

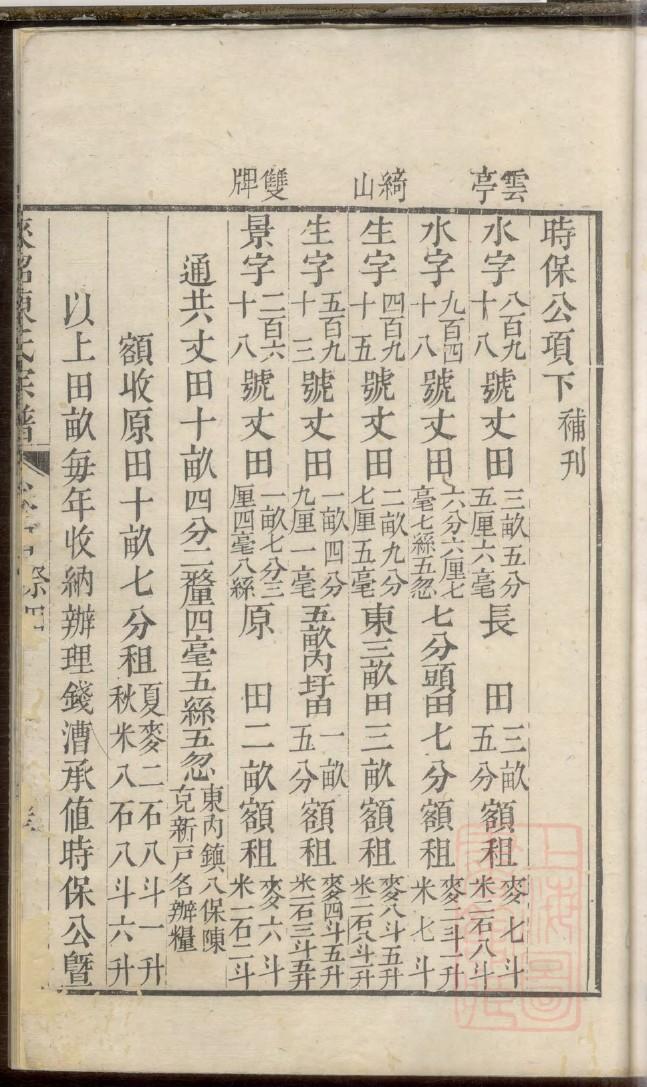

家谱与族谱的传承

家谱和族谱是祠堂文化的重要组成部分。家谱记录了家族的世系、成员的生平事迹以及家族的迁徙历史,是家族记忆的载体。而族谱则更加详细,不仅包括家族成员的基本信息,还记录了家族的族规、家训以及重要事件。通过家谱和族谱,家族成员可以追溯自己的根源,了解家族的历史和文化。在祠堂中,家谱和族谱常常被妥善保管,并在重要的家族仪式中展示,以增强家族成员的认同感和凝聚力。

宗祠的社会功能

宗祠是祠堂的一种特殊形式,通常由多个家族共同建立,用于祭祀共同的祖先。宗祠不仅是祭祀的场所,还具有重要的社会功能。在传统社会中,宗祠常常承担着调解家族纠纷、维护家族秩序的责任。此外,宗祠还是家族成员进行社会交往、信息交流的重要平台。通过宗祠,家族成员可以加强联系,增进感情,共同应对生活中的挑战。

祠堂的建筑艺术

祠堂的建筑风格体现了中国传统建筑的精髓。通常,祠堂的建筑布局严谨,结构对称,体现了中国古代“天人合一”的哲学思想。在装饰上,祠堂常常采用精美的木雕、石雕和彩绘,展现了高超的工艺水平。特别是在南方地区,祠堂的建筑风格更加多样化,有的祠堂甚至融合了当地的民俗文化,形成了独具特色的地方建筑艺术。祠堂不仅是家族的精神象征,也是中国传统建筑文化的重要遗产。

祠堂的现代意义

随着社会的发展,祠堂的功能和意义也在不断演变。在现代社会,祠堂不仅是家族祭祀的场所,更是家族文化传承的重要载体。许多祠堂被改造成家族博物馆,展示家族的历史和文化,吸引着越来越多的年轻人前来参观和学习。此外,祠堂还成为家族成员进行文化交流、增进感情的重要平台。通过祠堂,家族成员可以更好地了解自己的根源,增强家族认同感,传承家族的优良传统。

家谱网总结

祠堂作为中国传统文化的重要组成部分,承载着家族的记忆与传承。通过家谱、族谱、宗祠等文化元素,祠堂不仅延续了家族的历史,也维系了家族的亲情与凝聚力。在现代社会,祠堂的功能和意义不断演变,但其作为家族文化传承的重要载体,依然发挥着不可替代的作用。希望在未来,祠堂能够继续传承下去,成为连接过去与未来的重要桥梁。