中国祠堂文化源远流长,是中华民族传统文化的重要组成部分。它不仅承载着家族的历史与记忆,更是凝聚族人情感、传承家族精神的重要场所。祠堂作为家族的核心象征,通过家谱、族谱的记载,将家族的血脉与历史代代相传,体现了中国人对祖先的敬仰和对家族文化的重视。

祠堂的起源与发展

祠堂的起源可以追溯到先秦时期,最初是作为祭祀祖先的场所。随着儒家思想的兴起,尤其是“孝道”观念的深入人心,祠堂逐渐成为家族活动的重要中心。到了宋代,祠堂文化进一步发展,许多大家族开始修建宗祠,作为家族成员聚会、议事和祭祀的场所。明清时期,祠堂文化达到鼎盛,几乎每个村落都有祠堂,成为乡村社会的重要组成部分。

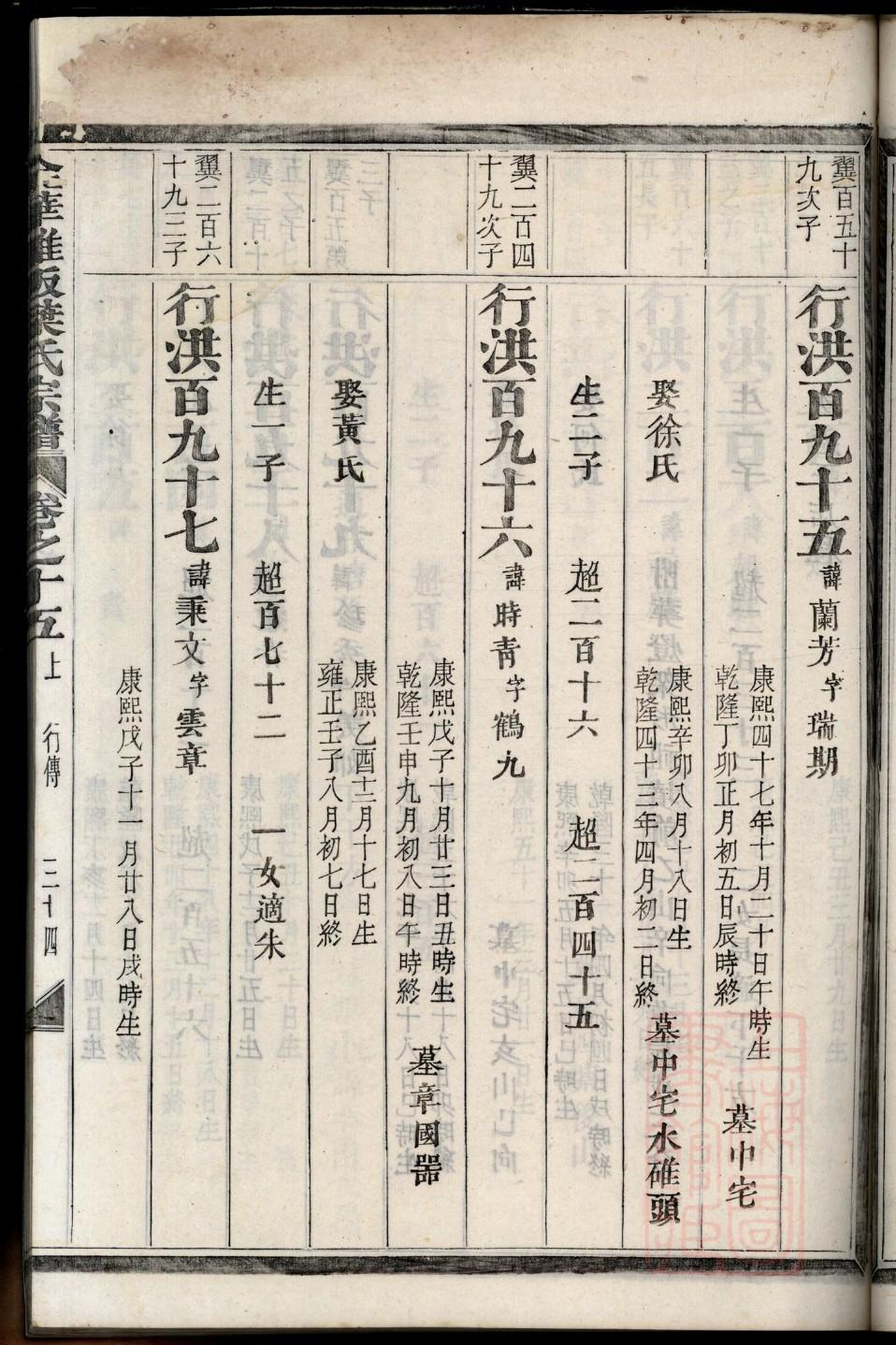

家谱与族谱的传承

家谱和族谱是祠堂文化中不可或缺的重要内容。家谱记录了家族成员的血缘关系、生平事迹以及家族的兴衰历程,是家族历史的“活档案”。族谱则更加详细,不仅包括家族成员的信息,还记载了家族的族规、家训以及重要事件。通过家谱和族谱,后人可以了解家族的起源、发展以及祖先的丰功伟绩,从而增强家族认同感和凝聚力。

祠堂的建筑与文化内涵

祠堂的建筑风格体现了中国传统文化的精髓。通常,祠堂建筑庄严肃穆,布局严谨,大门、正厅、祭坛等部分各具特色。正厅是祠堂的核心,供奉着祖先的牌位,是家族成员祭祀祖先的主要场所。祠堂的装饰也极具文化内涵,雕刻、绘画、楹联等艺术形式无不体现着对祖先的敬仰和对家族文化的传承。此外,祠堂还是家族举行重要仪式和活动的场所,如祭祖、婚礼、寿宴等,进一步强化了家族成员之间的联系。

祠堂文化的社会功能

祠堂不仅是家族的精神象征,还在乡村社会中发挥着重要的社会功能。首先,祠堂是家族成员交流与沟通的平台,通过定期的祭祀活动,家族成员得以团聚,增进感情。其次,祠堂是家族教育的重要场所,家族长辈通过讲述家族历史、传授家训,教育后代继承和发扬家族优良传统。此外,祠堂还在乡村治理中发挥重要作用,家族长老通过祠堂议事,调解家族内部矛盾,维护乡村社会的和谐与稳定。

祠堂文化的现代意义

在现代社会,祠堂文化依然具有重要的现实意义。随着城市化进程的加快,许多传统村落逐渐消失,祠堂作为乡村文化的重要载体,成为连接过去与未来的纽带。通过保护和修复祠堂,不仅可以传承家族文化,还能增强乡村的文化自信。此外,祠堂文化中的“孝道”精神和家族观念,对于现代家庭教育和社会主义核心价值观的培育也具有积极的借鉴意义。

总之,中国祠堂文化是中华民族传统文化的瑰宝,通过家谱、族谱的记载和宗祠、祠堂的传承,将家族的历史与精神代代相传。在新时代背景下,我们应当继续弘扬祠堂文化,让其在现代社会中焕发新的生机与活力。