中国祠堂文化源远流长,是中华民族传统文化的重要组成部分。作为家族凝聚力的象征,祠堂不仅是祭祀祖先的场所,更是家族历史、文化和精神的传承载体。在中国传统社会中,家谱、族谱、宗祠和祠堂等概念相互交织,共同构建了家族文化的核心体系。本文将从多个角度探讨中国祠堂文化的内涵及其在现代社会中的意义。

祠堂的起源与发展

祠堂的起源可以追溯到中国古代的宗法制度。早在周代,宗法制度便确立了以血缘关系为基础的社会结构,祠堂作为祭祀祖先的场所应运而生。随着时间的推移,祠堂的功能逐渐扩展,不仅用于祭祀,还成为家族议事、教育子弟和传承文化的重要场所。特别是在明清时期,祠堂建筑达到鼎盛,成为家族地位的象征。许多祠堂建筑精美,雕刻细致,体现了中国传统建筑艺术的精髓。

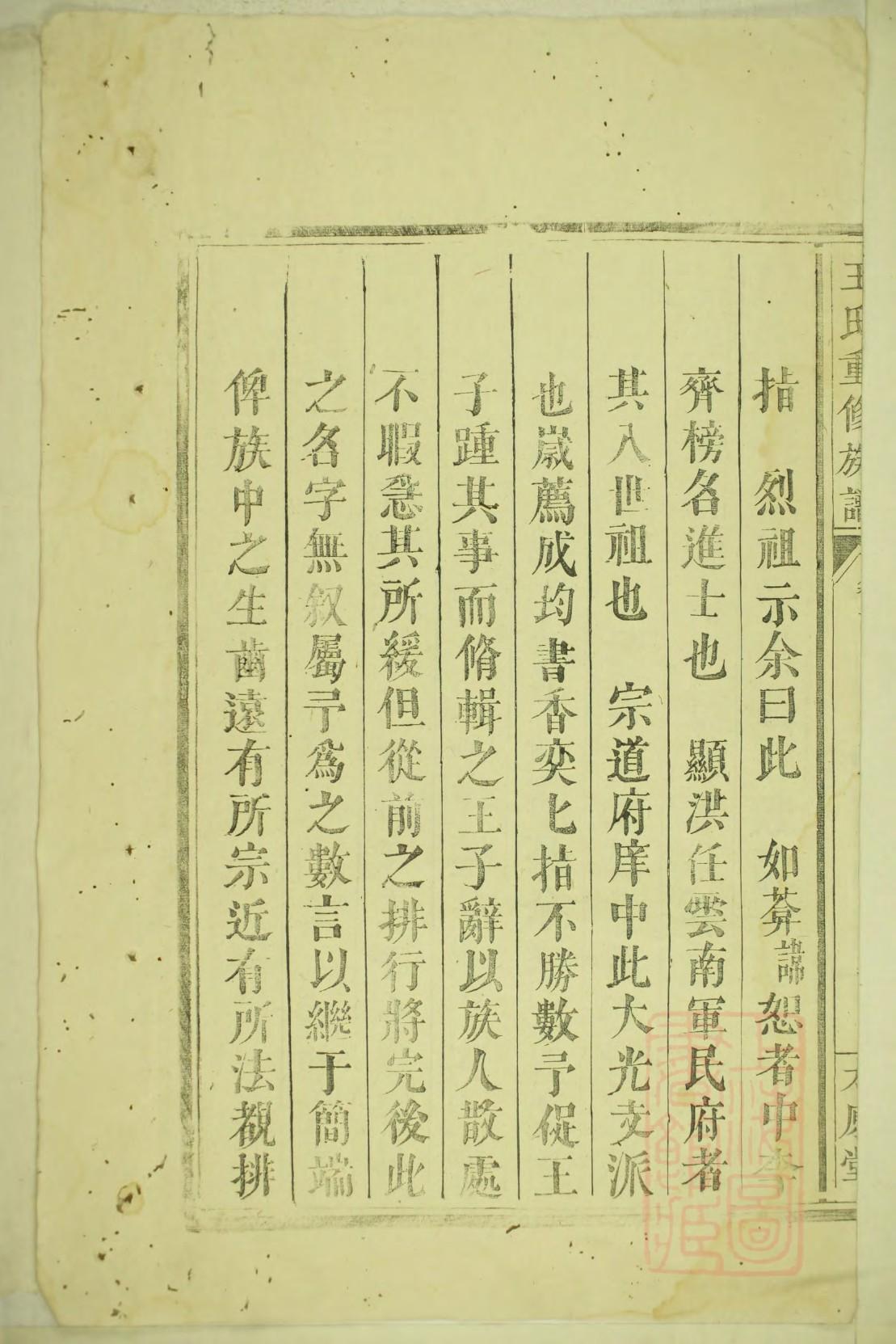

家谱与族谱的作用

家谱和族谱是祠堂文化的重要组成部分,它们记录了家族的历史、世系和重要事件。家谱通常以文字形式记载家族成员的姓名、生卒年月、婚姻状况等信息,而族谱则更加详细,包括家族的分支、迁徙轨迹和重要人物的传记。通过家谱和族谱,家族成员能够追溯自己的根源,增强对家族的认同感和归属感。此外,家谱和族谱还具有重要的历史价值,为研究中国古代社会、文化和人口变迁提供了宝贵的资料。

宗祠与家族凝聚力

宗祠是祠堂文化中的核心概念,它不仅是祭祀祖先的场所,更是家族凝聚力的象征。在中国传统社会中,宗祠是家族成员聚集的地方,每逢重要节日或家族大事,族人都会在宗祠中举行祭祀仪式和家族会议。通过这种集体活动,家族成员之间的联系得以加强,家族的价值观和传统得以传承。宗祠的存在不仅维系了家族的团结,也在一定程度上维护了社会的稳定。

祠堂文化的现代意义

尽管现代社会发生了巨大变化,但祠堂文化依然具有重要的现实意义。首先,祠堂文化为现代人提供了寻根问祖的途径,帮助人们更好地理解自己的家族历史和文化背景。其次,祠堂文化强调的家族观念和集体意识,对于现代社会的家庭建设和社区发展具有积极的借鉴意义。最后,祠堂文化作为中国传统文化的重要组成部分,其保护和传承对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

祠堂文化的保护与传承

随着城市化进程的加快,许多传统祠堂面临被拆除或废弃的困境。为了保护和传承祠堂文化,社会各界需要共同努力。首先,政府应加强对祠堂建筑的保护,将其纳入文化遗产保护范围。其次,家族成员应积极参与祠堂的维护和管理,确保其功能的延续。最后,通过教育和宣传,让更多人了解祠堂文化的历史价值和现实意义,从而增强公众的保护意识。

总之,中国祠堂文化是中华民族宝贵的文化遗产,它不仅承载着家族的历史和记忆,也体现了中国传统社会的价值观和精神追求。通过深入研究和积极保护,我们能够让祠堂文化在现代社会中焕发新的生机,为中华文化的传承和发展贡献力量。