中国祠堂建筑承载着深厚的家族文化与历史记忆,是中华文明的重要组成部分。祠堂不仅是祭祀祖先的场所,更是家族凝聚力与身份认同的象征。它通过建筑形式、装饰艺术和祭祀仪式,展现了家族的历史、文化和价值观。在漫长的历史长河中,家谱、族谱、宗祠和祠堂等概念相互交织,共同构建了家族的精神家园。

祠堂的历史渊源

祠堂的起源可以追溯到先秦时期,当时以宗法制度为基础的社会结构催生了祭祀祖先的传统。随着儒家思想的传播,祭祀祖先的仪式逐渐规范化,祠堂作为祭祀场所的地位也日益重要。到了唐宋时期,祠堂建筑逐渐形成固定模式,成为家族活动的中心。明清时期,祠堂建筑达到鼎盛,规模宏大、装饰精美,成为家族财富和地位的象征。

祠堂的建筑特点

中国祠堂建筑通常采用传统的四合院布局,注重对称与秩序。正厅是祠堂的核心,供奉着祖先牌位,两侧厢房则用于存放族谱和家族文物。祠堂的建筑装饰多以木雕、石雕和彩绘为主,题材多为吉祥图案、历史故事和家族传说,既体现了艺术价值,也传递了家族的文化内涵。此外,祠堂的选址也十分讲究,多位于村落的风水宝地,以祈求家族兴旺发达。

祠堂与家族文化

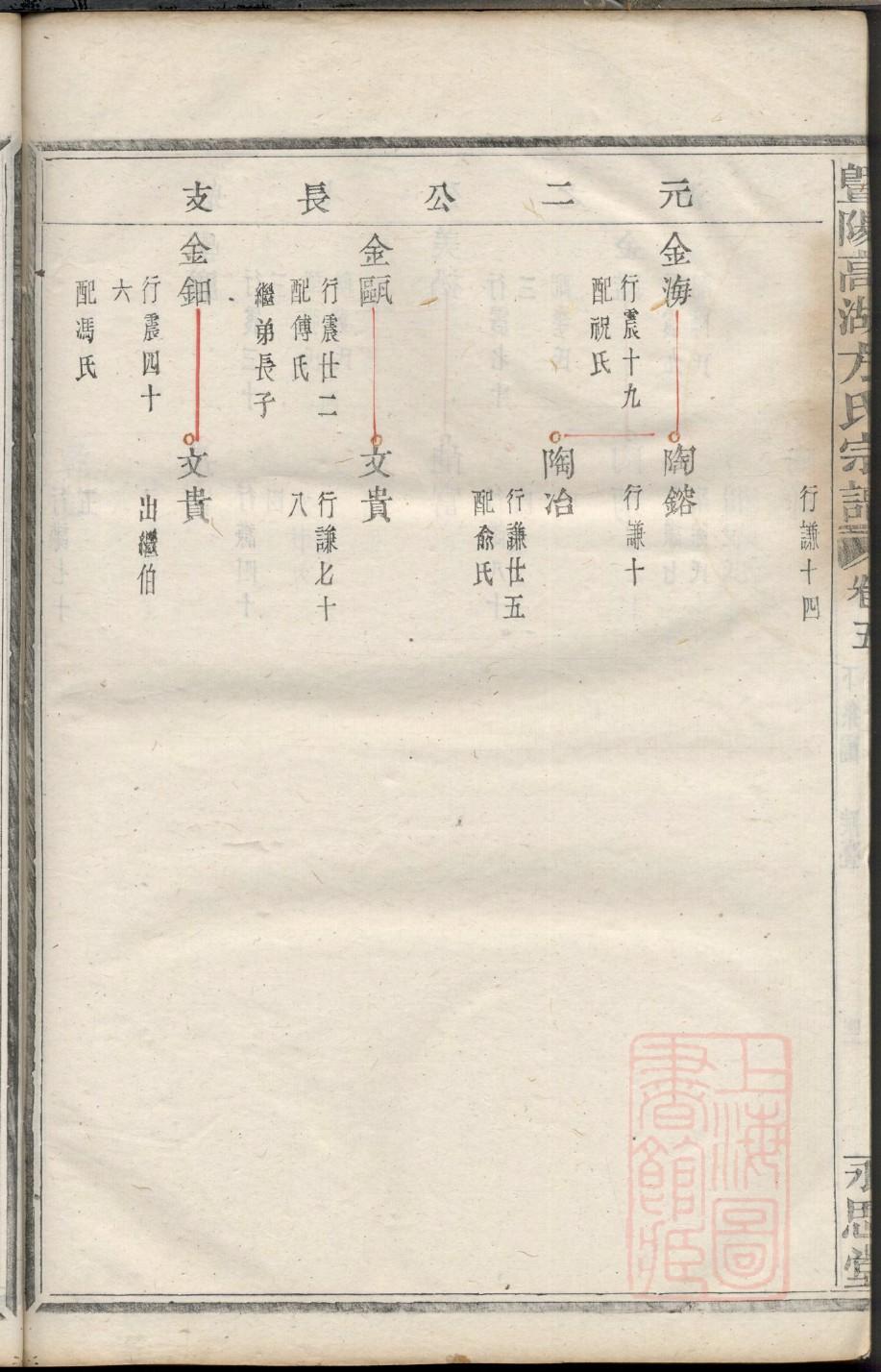

祠堂是家族文化的载体,通过祭祀活动、族规家训和家谱编修,传承家族的历史与价值观。祭祀活动是祠堂的核心功能,通常在重要节日或祖先诞辰日举行,族人齐聚一堂,表达对祖先的敬仰与感恩。族规家训则通过刻碑或书写的方式保存在祠堂中,教导族人遵守道德规范,维护家族荣誉。家谱的编修是家族文化传承的重要方式,记录家族成员的世系、事迹和贡献,为后人提供历史依据。

祠堂的社会功能

祠堂不仅是家族内部的活动场所,也在乡村社会中发挥着重要作用。它常常作为调解家族纠纷、举办公共活动的场所,成为乡村治理的重要组成部分。此外,祠堂还承担着教育功能,许多祠堂设有学堂,为族中子弟提供教育机会。在战乱或灾荒时期,祠堂还成为族人的避难所,体现了家族的凝聚力与互助精神。

祠堂的现代意义

随着社会的发展,祠堂的传统功能逐渐减弱,但其文化价值却日益凸显。许多祠堂被列为文物保护单位,成为研究中国传统文化的重要资源。同时,祠堂也成为家族寻根问祖的重要场所,许多海外华人通过祠堂与故乡建立联系,传承家族文化。在现代社会,祠堂不仅是历史的见证,更是家族与民族精神的象征。

总之,中国祠堂建筑以其独特的文化内涵和社会功能,成为中华文明的重要组成部分。它通过宗祠、祠堂等形式,将家族的历史、文化和价值观代代相传,为后人提供了宝贵的精神财富。在现代化进程中,祠堂的传承与保护不仅是对历史的尊重,更是对家族与民族文化的延续。