本文将探讨宗祠牌匾的大小规定,分析其背后的文化意义和历史背景,并探讨在不同地区和时期宗祠牌匾尺寸的差异及其原因。

宗祠牌匾的历史渊源

宗祠的起源与发展

宗祠,又称祠堂,是中国传统社会中用于供奉祖先、举行祭祀活动的场所。宗祠的起源可以追溯到古代的祭祀制度,随着时间的推移,宗祠逐渐成为家族聚集、传承文化的重要场所。在宗祠中,牌匾作为重要的装饰元素,承载着家族的荣誉和信仰。

牌匾在宗祠中的地位

牌匾作为宗祠的标志性装饰,不仅具有美化建筑的作用,更承载着家族的历史和文化。牌匾上的文字通常为书法作品,寓意吉祥,具有很高的艺术价值。

宗祠牌匾的大小规定

传统规定

在中国传统文化中,宗祠牌匾的大小有严格的规定。一般来说,牌匾的尺寸与宗祠的大小、家族地位和地方习俗有关。以下是一些传统规定:

- 尺寸比例:牌匾的宽度通常为宗祠建筑宽度的1/3至1/2,高度为宽度的1/2至2/3。

- 材质选择:牌匾的材质多为木材、石料或金属,根据家族经济条件而定。

- 字体要求:牌匾上的字体多为楷书、行书或隶书,字体大小与牌匾尺寸相匹配。

地区差异

不同地区的宗祠牌匾大小规定存在差异,这与地方习俗、建筑风格和家族传统有关。以下是一些典型地区的特点:

- 南方地区:南方宗祠牌匾尺寸较大,字体较为秀丽,体现了南方文化的柔美。

- 北方地区:北方宗祠牌匾尺寸相对较小,字体较为粗犷,体现了北方文化的豪放。

宗祠牌匾的文化意义

荣誉与地位

宗祠牌匾的大小和材质体现了家族的地位和荣誉。在古代,只有官宦家庭和富裕家族才能拥有大型、精美的牌匾。

文化传承

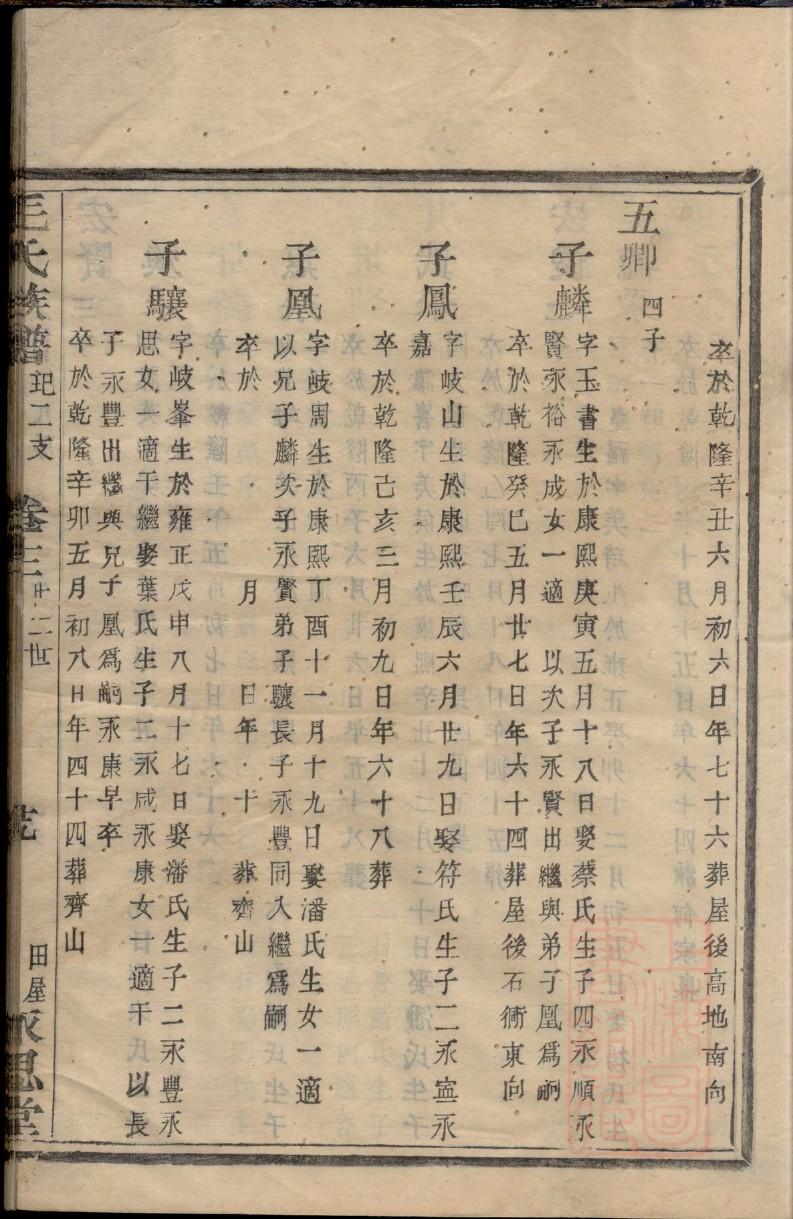

宗祠牌匾上的文字和图案蕴含着丰富的文化内涵,是家族文化传承的重要载体。通过牌匾,后人可以了解家族的历史、宗族关系和家族精神。

家谱网总结

关键词:宗祠牌匾、大小规定、文化意义、历史背景、地区差异