本文旨在探讨“无姓”这一独特现象的来源和历史背景,分析其在中国社会中的演变过程,以及无姓人群在社会生活中的地位和影响。

一、无姓的起源

1.1 历史背景

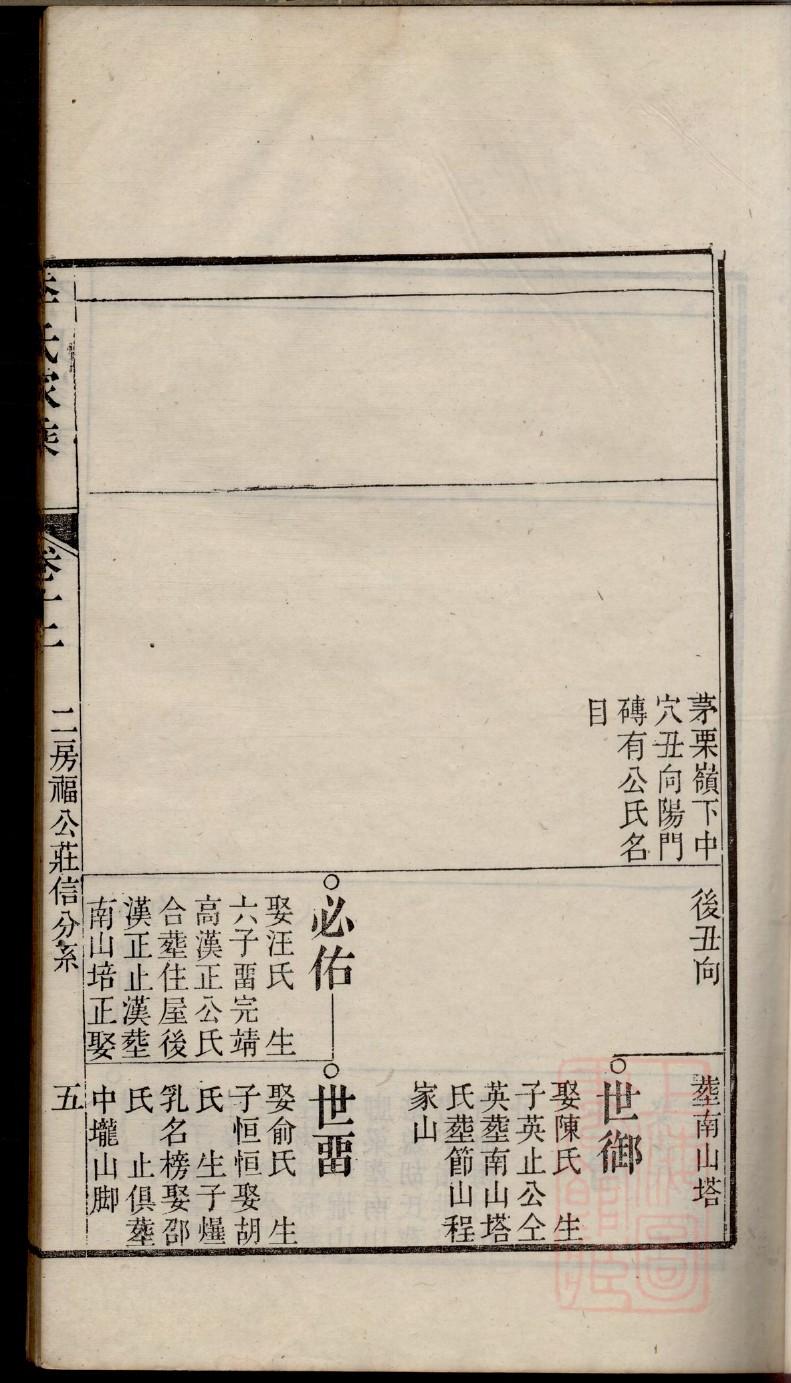

在中国古代,姓氏制度是身份和地位的象征。然而,随着历史的演变,出现了一些无姓的人群。无姓的起源可以追溯到古代的奴隶制度。在奴隶社会中,奴隶被视为主人的财产,没有独立的人格和身份,因此也就没有姓氏。

1.2 历史演变

随着时间的推移,无姓人群的来源逐渐多样化。在封建社会,一些战败的贵族、流浪者、罪犯等因各种原因失去了姓氏。此外,还有一些人因为特殊原因自愿放弃姓氏,如隐士、僧侣等。

二、无姓人群的社会地位

2.1 法律地位

在中国,无姓人群在法律上享有与有姓人群同等的权利和义务。然而,由于历史原因,他们在社会生活中仍面临诸多不便。例如,在办理身份证、结婚登记等手续时,无姓人群往往需要提供额外的证明材料。

2.2 社会认同

尽管无姓人群在法律上享有平等地位,但在社会认同方面,他们仍然面临一定程度的歧视。在传统观念中,姓氏被视为家族传承的象征,无姓人群往往被视为“边缘人”。

三、无姓现象的当代影响

3.1 社会变迁

随着社会的发展,无姓现象逐渐得到关注。一些无姓人群开始通过法律途径争取自己的权益,如要求政府为其颁发身份证等。同时,社会对无姓人群的认同度也在不断提高。

3.2 文化传承

无姓现象在一定程度上反映了我国姓氏文化的多样性和包容性。在现代社会,姓氏不再仅仅是身份和地位的象征,更是一种文化传承的载体。无姓人群的存在,使得姓氏文化更加丰富多彩。

关键词:

无姓、历史背景、社会地位、当代影响、文化传承