祠堂文化是中国传统文化的重要组成部分,承载着家族历史、信仰与凝聚力的深厚内涵。作为家族祭祀、议事和传承的场所,祠堂不仅是物质建筑,更是精神象征。它通过家谱和族谱的记录,将家族的血脉与文化代代相传,成为连接过去与未来的纽带。

祠堂的起源与历史

祠堂的起源可以追溯到古代的宗法制度。在封建社会,家族是社会的基本单位,宗祠作为家族的象征,承担着祭祀祖先、维护家族秩序的重要功能。最早的祠堂多为贵族或士大夫家族所建,后来逐渐普及到普通百姓家庭。祠堂不仅是祭祀场所,也是家族成员聚会、商议大事的地方,体现了家族内部的团结与凝聚力。

祠堂与家谱、族谱的关系

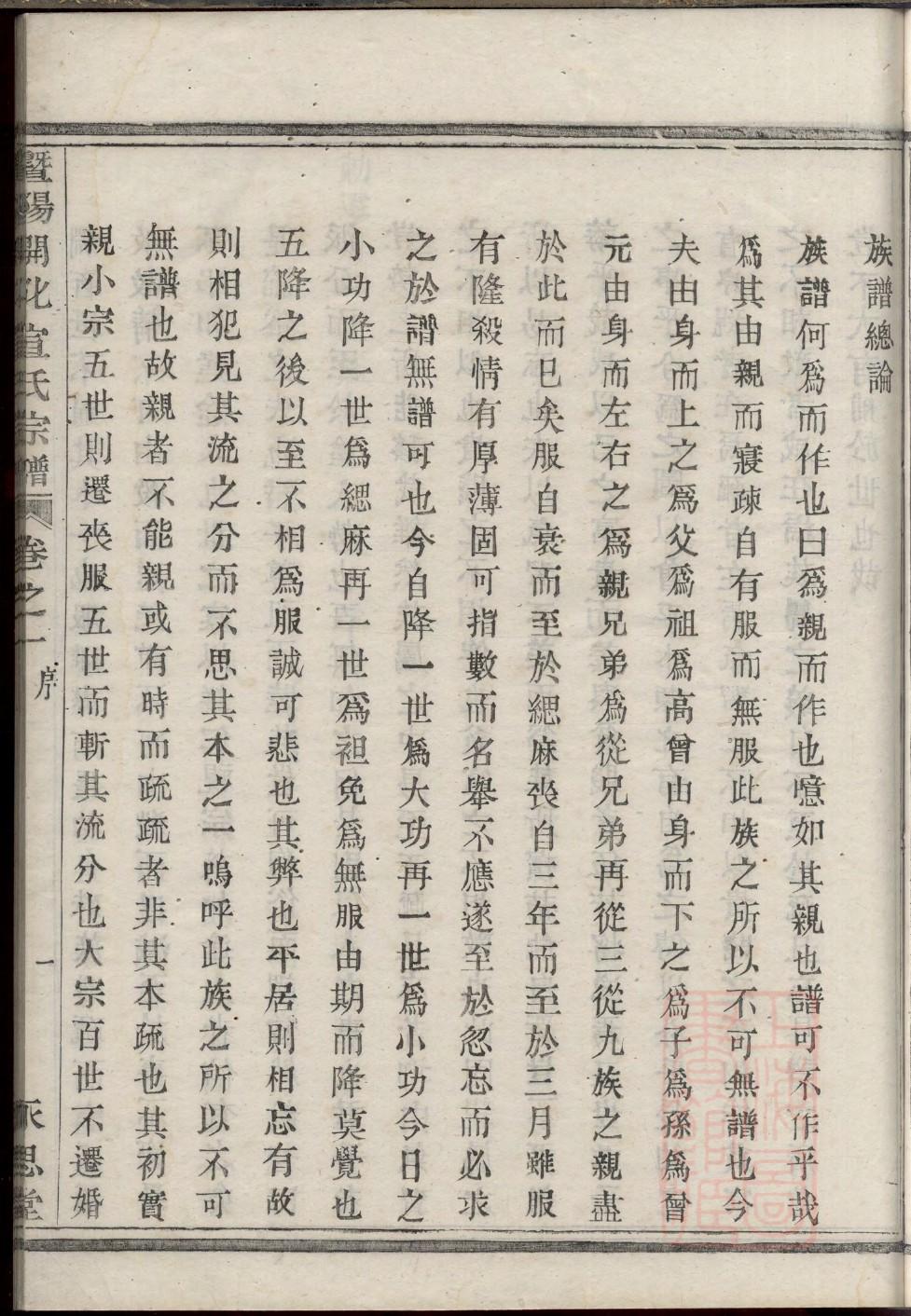

家谱和族谱是祠堂文化的重要载体。家谱记录了家族成员的血缘关系、生平事迹和家族历史,而族谱则更注重整个宗族的世系传承。祠堂中常设有专门存放家谱和族谱的地方,供后人查阅和瞻仰。通过家谱和族谱,家族成员可以追溯自己的根源,了解家族的历史与文化,从而增强对家族的认同感和归属感。

祠堂的建筑风格与文化内涵

祠堂的建筑风格往往体现了家族的地位和文化底蕴。传统的祠堂建筑多采用对称布局,以中轴线为中心,依次排列门楼、正厅和后堂。正厅是祭祀祖先的主要场所,通常供奉着祖先的牌位。祠堂的装饰也极具象征意义,如雕刻、绘画等,多以吉祥图案或历史故事为主题,寓意家族繁荣昌盛。祠堂不仅是建筑艺术的体现,更是家族文化的传承。

祠堂在现代社会中的意义

随着社会的发展,祠堂的功能逐渐发生变化,但其文化价值依然不可忽视。在现代社会中,祠堂不仅是家族成员聚会的场所,也是传承传统文化的重要平台。许多家族通过修缮祠堂、续修家谱和族谱,努力保存和弘扬家族文化。同时,祠堂也成为旅游和文化交流的热点,吸引了越来越多的人前来参观和学习。

祠堂文化的传承与保护

祠堂文化的传承与保护是每个家族的责任。许多家族通过举办祭祀活动、编修家谱和族谱,努力将祠堂文化发扬光大。同时,社会各界也应加强对祠堂文化的关注与保护,将其作为非物质文化遗产的重要组成部分。只有通过不断的传承与创新,祠堂文化才能在新时代焕发出新的生机与活力。

祠堂文化作为中国传统文化的重要组成部分,承载着家族的历史与信仰。通过家谱和族谱的记录,祠堂将家族的血脉与文化代代相传,成为连接过去与未来的纽带。在现代社会中,祠堂不仅是家族成员聚会的场所,也是传承传统文化的重要平台。通过不断的传承与保护,祠堂文化将在新时代焕发出新的生机与活力。