在中国悠久的历史长河中,家谱、族谱与宗祠是家族文化的重要载体,它们不仅记录了家族的起源与发展,更承载了中华民族的血脉传承与文化认同。上古氏族谱系作为中华文明的源头,为我们揭示了姓氏的起源、家族的演变以及宗族文化的深厚底蕴。本文将通过上古氏族谱系的视角,探讨家谱、族谱与宗祠在中华文化中的重要地位。

姓氏的起源与上古氏族谱系

姓氏是中华文化的重要组成部分,它的起源可以追溯到上古时期。据《史记》记载,黄帝是中华民族的共同祖先,他的子孙以“姬”为姓,开创了中华姓氏的先河。随着历史的发展,氏族逐渐分化,形成了不同的姓氏。例如,炎帝的后裔以“姜”为姓,尧的后裔以“祁”为姓,舜的后裔以“姚”为姓。这些姓氏不仅是家族的标志,更是氏族谱系的重要组成部分。

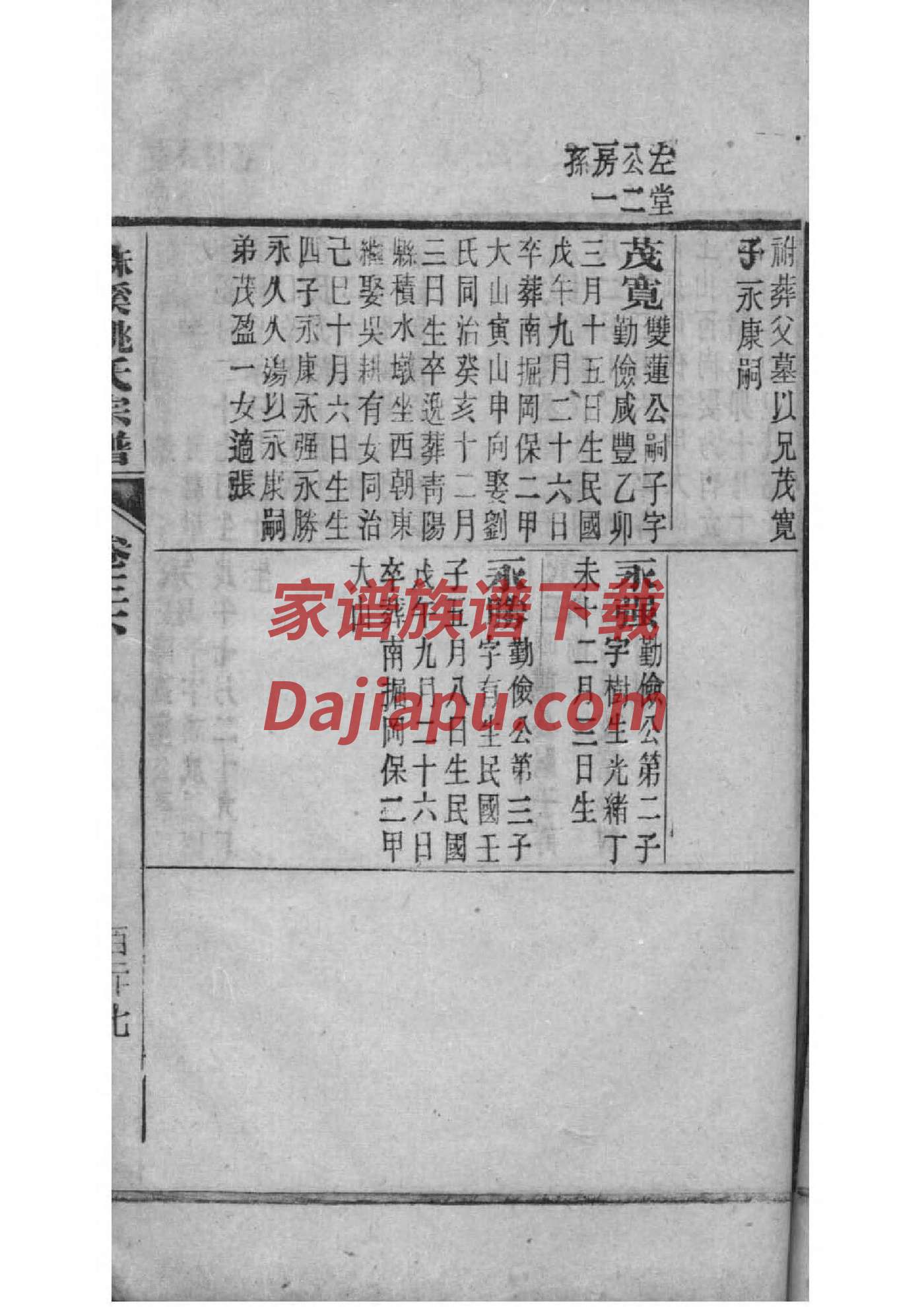

上古氏族谱系通过记录家族的世系关系,为后人提供了追溯祖先的依据。家谱作为氏族谱系的具体表现形式,详细记载了家族成员的姓名、生卒年月、婚姻状况等信息,成为家族历史的重要文献。例如,《世本》是中国最早的氏族谱系著作之一,它记录了上古时期各氏族的世系关系,为后世研究姓氏起源提供了宝贵的资料。

族谱的编纂与家族传承

族谱是家族文化的重要载体,它通过系统的编纂,将家族的历史、文化、家风等内容传承给后代。族谱的编纂通常由家族中的长者或学者负责,内容涵盖家族的起源、世系关系、重要人物事迹、家族规约等。族谱的编纂不仅是对家族历史的记录,更是对家族文化的传承与弘扬。

在中国古代,族谱的编纂被视为一项神圣的任务。许多家族会定期修订族谱,以确保家族历史的完整性与准确性。例如,孔子家族的《孔子世家谱》是中国历史上最著名的族谱之一,它详细记录了孔子后裔的世系关系,成为研究孔子家族历史的重要文献。族谱的编纂不仅加强了家族成员之间的联系,也增强了家族的凝聚力与认同感。

宗祠的建立与家族信仰

宗祠是家族信仰的重要场所,它是家族成员祭祀祖先、举行家族活动的地方。宗祠的建立通常与家族的起源与发展密切相关,它是家族文化的重要象征。在中国古代,宗祠不仅是祭祀祖先的场所,也是家族成员聚会、商讨家族事务的地方。

宗祠的建筑风格通常体现了家族的文化传统与审美观念。例如,徽州地区的宗祠以其精美的雕刻与宏伟的建筑风格而闻名,成为中国传统建筑艺术的瑰宝。宗祠内的祭祀活动通常由家族中的长者主持,祭祀仪式庄重而神圣,体现了对祖先的敬仰与怀念。宗祠的建立与祭祀活动的举行,不仅传承了家族的文化传统,也强化了家族成员之间的情感纽带。

家谱、族谱与宗祠的现代意义

在现代社会,家谱、族谱与宗祠依然具有重要的文化意义。它们不仅是家族历史的记录,更是中华文化的重要组成部分。随着社会的发展,许多家族开始重视家谱的编纂与宗祠的保护,以期传承家族文化,弘扬中华传统。

家谱的数字化与网络化成为现代家谱编纂的新趋势。通过互联网平台,家族成员可以方便地查阅家谱,了解家族历史,增强家族认同感。宗祠的保护与修复也成为许多家族的重要任务。通过保护宗祠,家族成员不仅传承了家族文化,也为中华传统建筑艺术的保护作出了贡献。

家谱网总结

上古氏族谱系为我们揭示了姓氏的起源、家族的演变以及宗族文化的深厚底蕴。家谱、族谱与宗祠作为家族文化的重要载体,不仅记录了家族的历史,更传承了中华文化的精髓。在现代社会,我们应当继续重视家谱的编纂、族谱的传承与宗祠的保护,以期将中华文化的瑰宝传承给后代,让家族文化在新时代焕发出新的生机与活力。