摘要:本文将围绕老祠堂旧址是否可以建房这一话题展开讨论,分析相关法律法规、历史背景、文化传承以及周边环境等因素,探讨在保护传统建筑与满足现代需求之间如何寻求平衡。

一、老祠堂旧址的历史背景与文化传承

1. 老祠堂的历史渊源

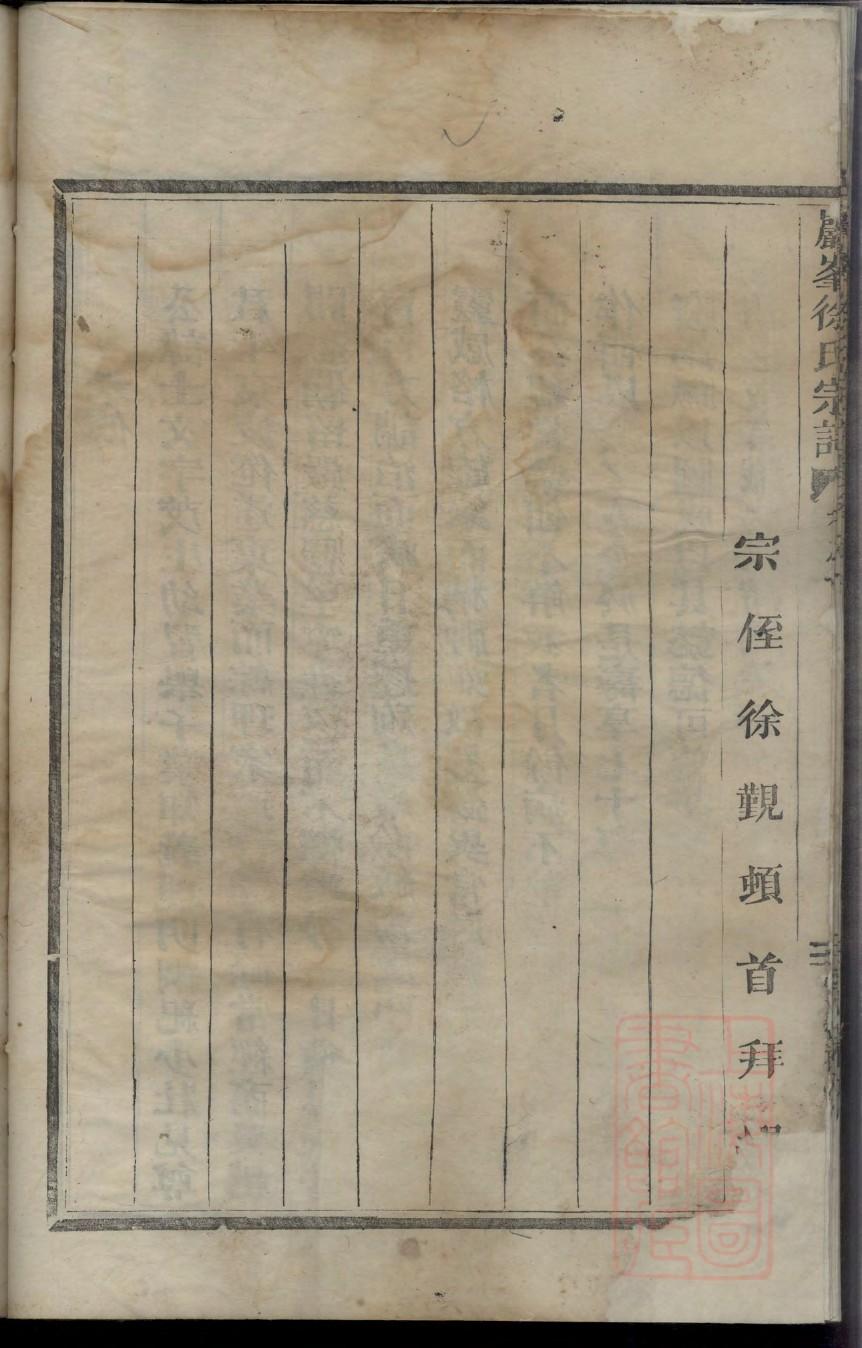

祠堂,又称宗祠、祠宇,是中国传统社会中家族祭祀祖先的场所。在我国,祠堂有着悠久的历史,始于周代,历经唐、宋、元、明、清等朝代,形成了独特的建筑风格和文化内涵。

2. 老祠堂的文化传承

祠堂不仅承载着家族的血脉,更是中华民族传统文化的象征。在漫长的历史进程中,祠堂见证了家族的兴衰,承载着家族的记忆,具有极高的历史、文化、艺术价值。

二、法律法规对老祠堂旧址保护的规定

1. 《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国文物保护法》规定,文物保护单位分为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市县级文物保护单位。对于不可移动文物,各级政府应当加强保护,合理利用。

2. 《历史文化名城名镇名村保护条例》

《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,历史文化名城、名镇、名村的保护应当遵循保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的原则。对于历史文化名城、名镇、名村内的文物,应当加强保护,合理利用。

三、老祠堂旧址建房的现实困境

1. 周边环境限制

老祠堂旧址往往位于城市中心或历史文化街区,周边环境复杂,建房可能涉及拆迁、搬迁等问题。

2. 文物保护与开发矛盾

在追求经济效益的同时,如何平衡文物保护与开发,是老祠堂旧址建房过程中面临的一大难题。

四、如何在保护与开发中寻求平衡

1. 合理规划,保护与开发相结合

在老祠堂旧址建房过程中,应当充分考虑周边环境、历史文化价值等因素,制定合理的规划方案,实现保护与开发的有机结合。

2. 创新保护方式,传承文化精髓

在保护老祠堂旧址的同时,可以借鉴国内外先进经验,创新保护方式,传承文化精髓,让老祠堂在新时代焕发出新的活力。

五、结论

老祠堂旧址作为我国传统文化的重要载体,具有极高的历史、文化、艺术价值。在保护与开发的过程中,我们应当遵循法律法规,合理规划,创新保护方式,实现老祠堂旧址的保护与开发的双赢。

关键词:老祠堂、旧址、建房、保护、开发