家乡的祠堂:历史记忆的载体

摘要:本文以家乡的祠堂为切入点,通过回忆和描述祠堂的历史、建筑特点以及在我心中的意义,展现了祠堂作为家乡历史记忆载体的独特价值。

一、祠堂的历史渊源

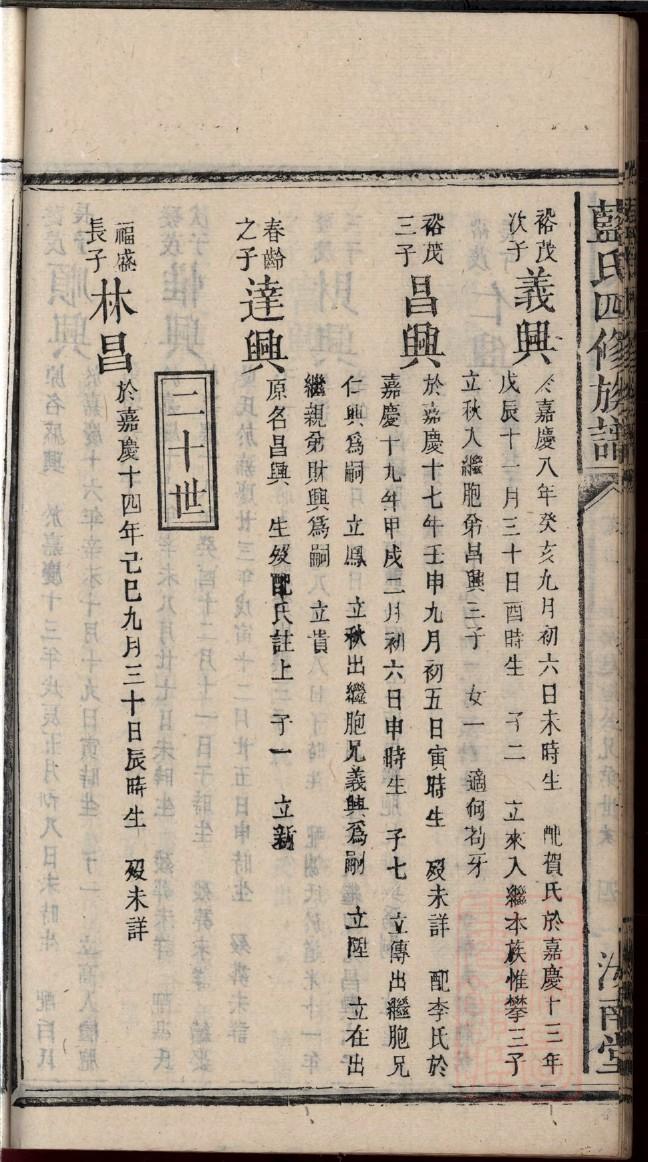

祠堂,又称宗祠、家庙,是供奉祖先、举办祭祀活动的场所。在我国,祠堂的历史悠久,源远流长。据史料记载,祠堂最早出现在商周时期,历经数千年的演变,形成了独特的建筑风格和文化内涵。

家乡的祠堂始建于明朝,距今已有几百年的历史。它见证了家乡的兴衰变迁,承载着一代又一代人的记忆。

二、祠堂的建筑特点

家乡的祠堂位于村子的中心位置,占地面积较大,建筑风格古朴典雅。祠堂的主体建筑为硬山顶,青砖灰瓦,显得庄重肃穆。祠堂的正门上方悬挂着一块巨大的石匾,上面刻有“祖庙”二字,彰显了祠堂的尊贵地位。

祠堂内部布局严谨,分为前厅、中厅和后厅。前厅为接待客人之处,中厅为祭祀祖先的场所,后厅则是供奉祖先牌位的地方。祠堂内部装饰精美,梁柱雕刻细腻,充满了浓厚的文化气息。

三、祠堂在我心中的意义

家乡的祠堂对我来说,不仅仅是一个建筑,更是历史记忆的载体。每当我走进祠堂,那些关于祖先的故事就会在脑海中浮现。

在我小时候,每年的清明节,我们都会来到祠堂祭祖。那时,村子里的人们身着素装,怀着崇敬的心情,向祖先献上鲜花、纸钱。祭祀过程中,长辈们会向我们讲述祖先的生平事迹,让我们懂得尊老爱幼、勤劳节俭的传统美德。

如今,随着时间的推移,许多年轻人已经离开了家乡,但祠堂依然屹立在村子里,见证着家乡的变迁。每当我回到家乡,看到祠堂那熟悉的身影,心中总会涌起一股暖流。

关键词:祠堂、历史记忆、建筑特点、家乡、祖先