祠堂文化知识大全

摘要:

本文旨在全面介绍祠堂文化,涵盖其起源、发展、建筑特点、祭祀仪式以及在中国传统文化中的重要地位。通过探讨祠堂的历史背景、文化内涵和现实意义,展现祠堂文化在中华民族历史长河中的独特价值。

祠堂的起源与发展

起源背景

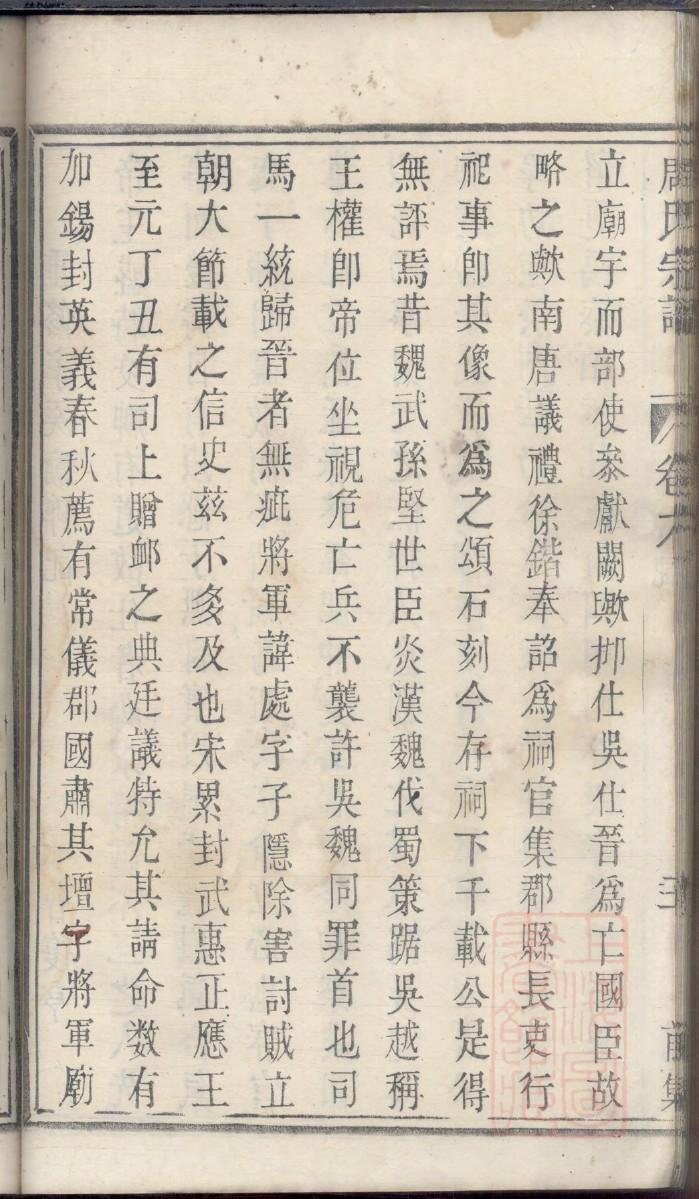

祠堂,又称宗祠、祠庙,起源于中国古代的祭祀活动。最初,祠堂主要是为了供奉祖先灵位,表达对祖先的敬仰之情。随着历史的演变,祠堂逐渐成为家族聚会、教育后代、传承家族文化的重要场所。

发展历程

从夏商周时期开始,祭祀祖先的活动就已经存在。至唐宋时期,祠堂建筑逐渐兴起,并形成了较为固定的建筑风格。明清时期,祠堂建筑达到鼎盛,成为家族文化的象征。

祠堂的建筑特点

建筑结构

祠堂建筑通常采用木结构,以对称、严谨、庄重为特点。主要分为前殿、中殿、后殿三部分,两侧设有厢房。

装饰艺术

祠堂建筑装饰丰富,包括石雕、木雕、砖雕、彩绘等。这些装饰不仅展现了工匠的精湛技艺,也体现了家族的荣耀和地位。

祠堂的祭祀仪式

祭祀对象

祠堂祭祀的对象主要是家族祖先,包括已故的直系亲属和旁系亲属。

祭祀时间

祭祀仪式通常在农历新年、清明节、中元节等传统节日举行。

祭祀流程

祭祀仪式包括上香、献祭、读祭文、祭拜等环节。仪式庄重肃穆,表达了对祖先的敬意和怀念。

祠堂文化的社会意义

传承家族文化

祠堂是家族文化的重要载体,通过祭祀仪式和家族活动,传承家族的优良传统和价值观。

强化家族凝聚力

祠堂是家族成员的聚集地,有助于加强家族成员之间的联系,增强家族凝聚力。

体现民族精神

祠堂文化体现了中华民族尊老敬老、敬天法祖的传统美德,是中华民族精神的重要组成部分。

现代祠堂的发展趋势

保护与传承

随着时代的发展,祠堂文化面临着保护和传承的挑战。许多祠堂因年久失修、缺乏维护而逐渐衰败。因此,加强祠堂的保护和传承工作显得尤为重要。

拓展功能

现代祠堂不再局限于祭祀和家族活动,逐渐拓展为文化展示、旅游观光、社区服务等多元化功能。

关键词:祠堂文化、祖先祭祀、家族凝聚力、民族精神、文化传承