祠堂是阴宅还是阳宅

本文旨在探讨祠堂这一传统建筑的性质,分析其究竟是阴宅还是阳宅。通过对祠堂的历史渊源、建筑特点以及文化内涵的剖析,揭示祠堂在阴阳文化中的独特地位。

祠堂的历史渊源

祠堂的起源

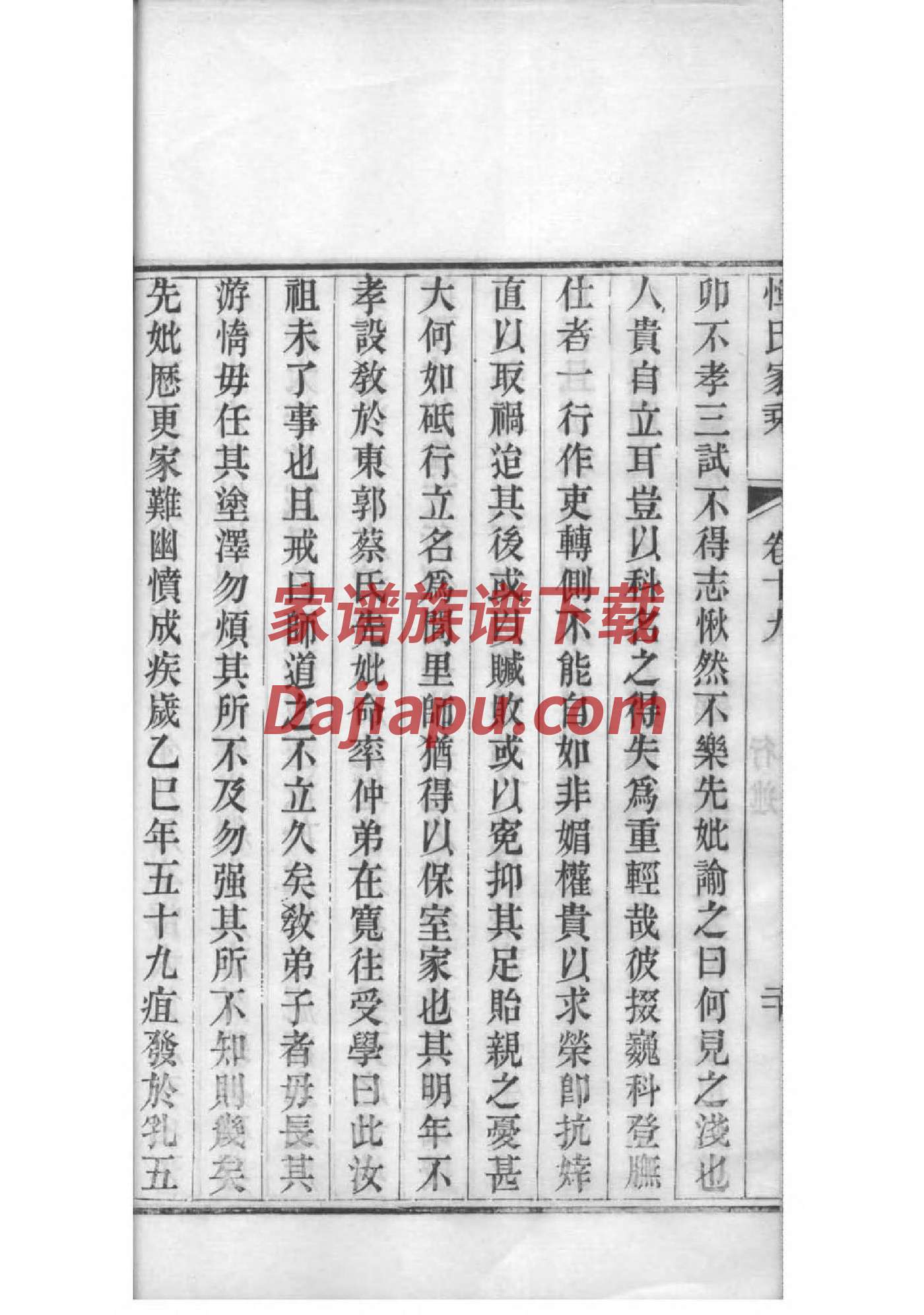

祠堂,又称宗祠、祠宇,是中国古代宗族祭祀祖先的场所。其起源可以追溯到先秦时期,最初用于祭祀祖先的灵位。随着历史的发展,祠堂逐渐成为宗族聚集、传承家族文化的重要场所。

祠堂的演变

从先秦时期的简陋祭祀场所,到明清时期的豪华建筑,祠堂经历了漫长的发展历程。在这一过程中,祠堂的建筑风格、规模以及功能都发生了显著变化。

祠堂的建筑特点

建筑风格

祠堂的建筑风格多样,既有北方雄伟壮观的特点,又有南方精致细腻的风格。其中,明清时期的祠堂建筑最为典型,以其宏伟的规模、精美的雕刻和丰富的文化内涵而著称。

建筑布局

祠堂的建筑布局通常遵循“前堂后寝”的原则,即前方为祭祀祖先的场所,后方为宗族成员的居住地。这种布局体现了宗族对祖先的尊重和对家族成员的关爱。

祠堂的文化内涵

阴阳文化

在阴阳文化中,祠堂既具有阴宅的特点,又具有阳宅的属性。一方面,祠堂作为祭祀祖先的场所,承载着祖先的灵魂,具有阴宅的象征意义;另一方面,祠堂又是宗族成员聚集、传承家族文化的场所,具有阳宅的实用功能。

宗族文化

祠堂是宗族文化的载体,它传承了家族的历史、宗族的规矩以及祖先的智慧。在祠堂中,宗族成员可以共同缅怀祖先、传承家族文化,增强家族凝聚力。

祠堂的性质探讨

阴宅还是阳宅?

关于祠堂的性质,学术界存在争议。一种观点认为,祠堂属于阴宅,因为它承载着祖先的灵魂;另一种观点认为,祠堂属于阳宅,因为它具有宗族聚集、传承文化的功能。

综合分析

从历史渊源、建筑特点和文化内涵来看,祠堂既具有阴宅的特点,又具有阳宅的属性。它既是祭祀祖先的场所,又是宗族成员聚集、传承家族文化的场所。因此,将祠堂简单地归类为阴宅或阳宅都过于片面。

结论

祠堂是中国传统文化的重要组成部分,它承载着丰富的历史、文化和精神内涵。通过对祠堂的研究,我们可以更好地了解中国古代的宗族文化、阴阳文化以及建筑艺术。

关键词:祠堂、阴宅、阳宅、宗族文化、阴阳文化