摘要:本文将探讨祠堂牌匾的尺寸及其在传统文化中的重要意义。通过对不同历史时期祠堂牌匾尺寸的分析,探讨其背后的文化内涵和审美价值,同时阐述祠堂牌匾在当代社会中的传承与发展。

祠堂牌匾的历史渊源与尺寸演变

1.1 历史渊源

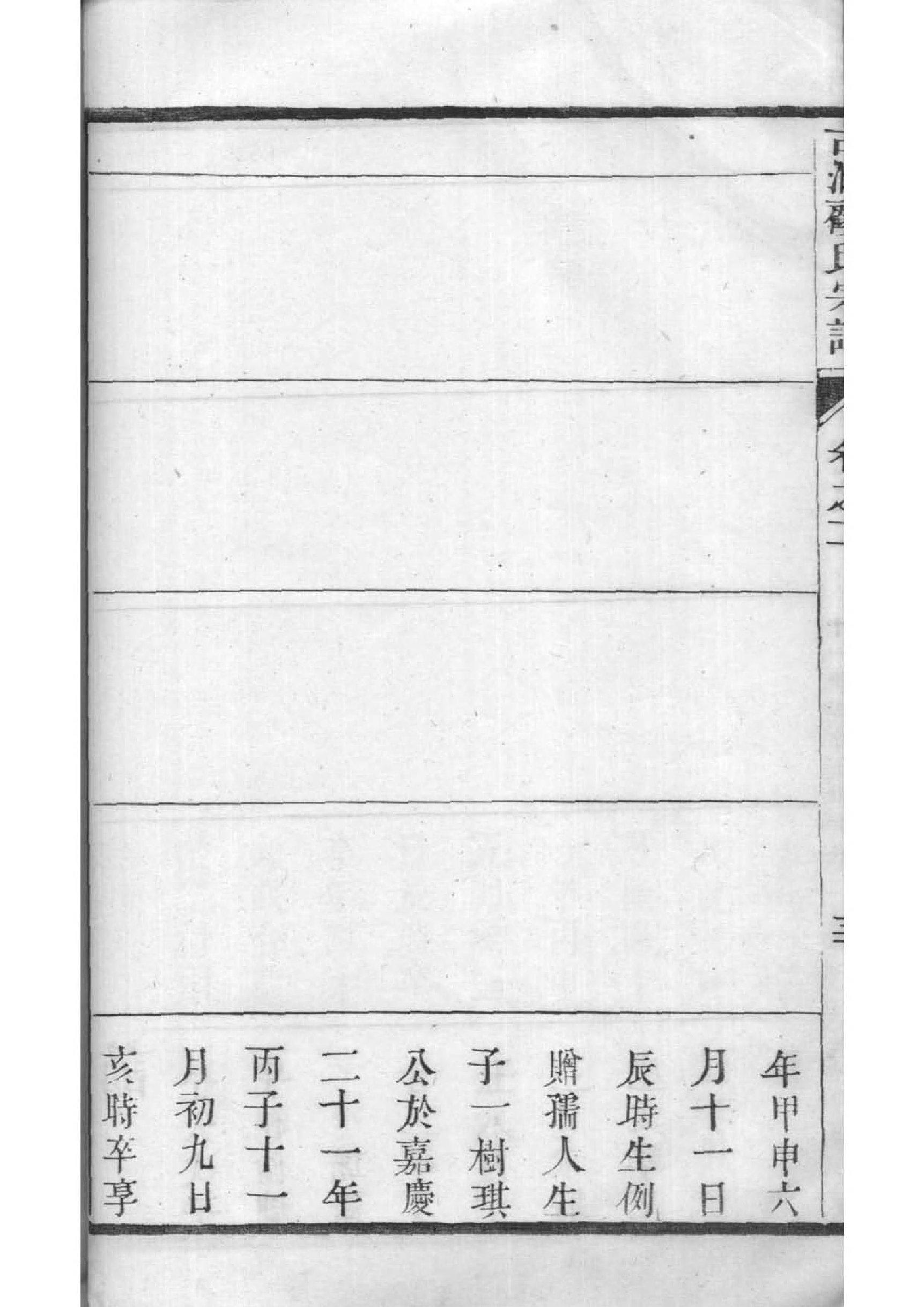

祠堂牌匾作为中国传统文化的重要组成部分,起源于古代的祭祀活动。在古代,人们为了纪念祖先,修建祠堂并设立牌匾,以此来表达对祖先的敬仰之情。据史书记载,祠堂牌匾的使用可以追溯到周朝,经过几千年的演变,逐渐形成了独特的文化内涵。

1.2 尺寸演变

在古代,祠堂牌匾的尺寸并没有一个固定的标准。不同地区、不同朝代的祠堂牌匾尺寸存在较大差异。据史料记载,唐代祠堂牌匾的尺寸一般较大,长可达数米,宽达一米以上。宋代以后,随着社会经济的发展,祠堂牌匾的尺寸逐渐缩小,但仍然保持着较高的审美价值。

祠堂牌匾尺寸的文化内涵与审美价值

2.1 文化内涵

祠堂牌匾的尺寸蕴含着丰富的文化内涵。首先,尺寸的大小反映了家族的社会地位和财富状况。一般来说,官宦之家、富裕家族的祠堂牌匾尺寸较大,而平民百姓的祠堂牌匾尺寸较小。其次,尺寸的适度与对称体现了古代人们的审美观念,即追求和谐与平衡。

2.2 审美价值

祠堂牌匾的尺寸还具有重要的审美价值。在古代,工匠们通过对尺寸的精确把握,使牌匾在视觉上呈现出一种庄严、大气的感觉。同时,尺寸的适度还使得牌匾上的书法、雕刻等艺术元素得以充分展现,为后人留下了宝贵的艺术遗产。

祠堂牌匾在当代社会的传承与发展

3.1 传承现状

随着现代社会的发展,祠堂牌匾的传统制作技艺逐渐失传。然而,在部分地区,仍有部分工匠坚守传统工艺,致力于祠堂牌匾的制作与修复。这些工匠通过自己的努力,使得祠堂牌匾在当代社会中得以传承。

3.2 发展趋势

在当代社会,祠堂牌匾的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是创新设计,将现代审美元素融入传统制作工艺中;二是保护传承,加强对祠堂牌匾传统制作技艺的挖掘与整理;三是市场推广,提高祠堂牌匾在市场上的知名度和影响力。

关键词

祠堂牌匾、尺寸演变、文化内涵、审美价值、传承与发展