本文以祠堂古建筑平面图为主题,深入探讨祠堂建筑的历史背景、平面布局特点以及其在传统文化中的地位。通过分析祠堂的平面图,揭示其独特的建筑风格和结构,以及如何在现代社会中传承和发扬这一传统建筑文化。

祠堂古建筑的历史背景

祠堂的起源与发展

祠堂,又称宗祠、祠庙,是中国古代祭祀祖先的重要场所。起源于周朝,发展于秦汉,成熟于唐宋,鼎盛于明清。祠堂不仅是家族成员聚会、祭祀的场所,也是传承家族文化、弘扬家族精神的重要载体。

祠堂的分布与类型

祠堂分布广泛,遍布全国各地。根据建筑风格、地理位置、祭祀对象的不同,祠堂可分为多种类型,如家庙、祠堂、庙宇等。其中,家庙主要供奉祖先,祠堂则供奉家族共同祖先,庙宇则供奉神祇。

祠堂古建筑平面图的特点

平面布局

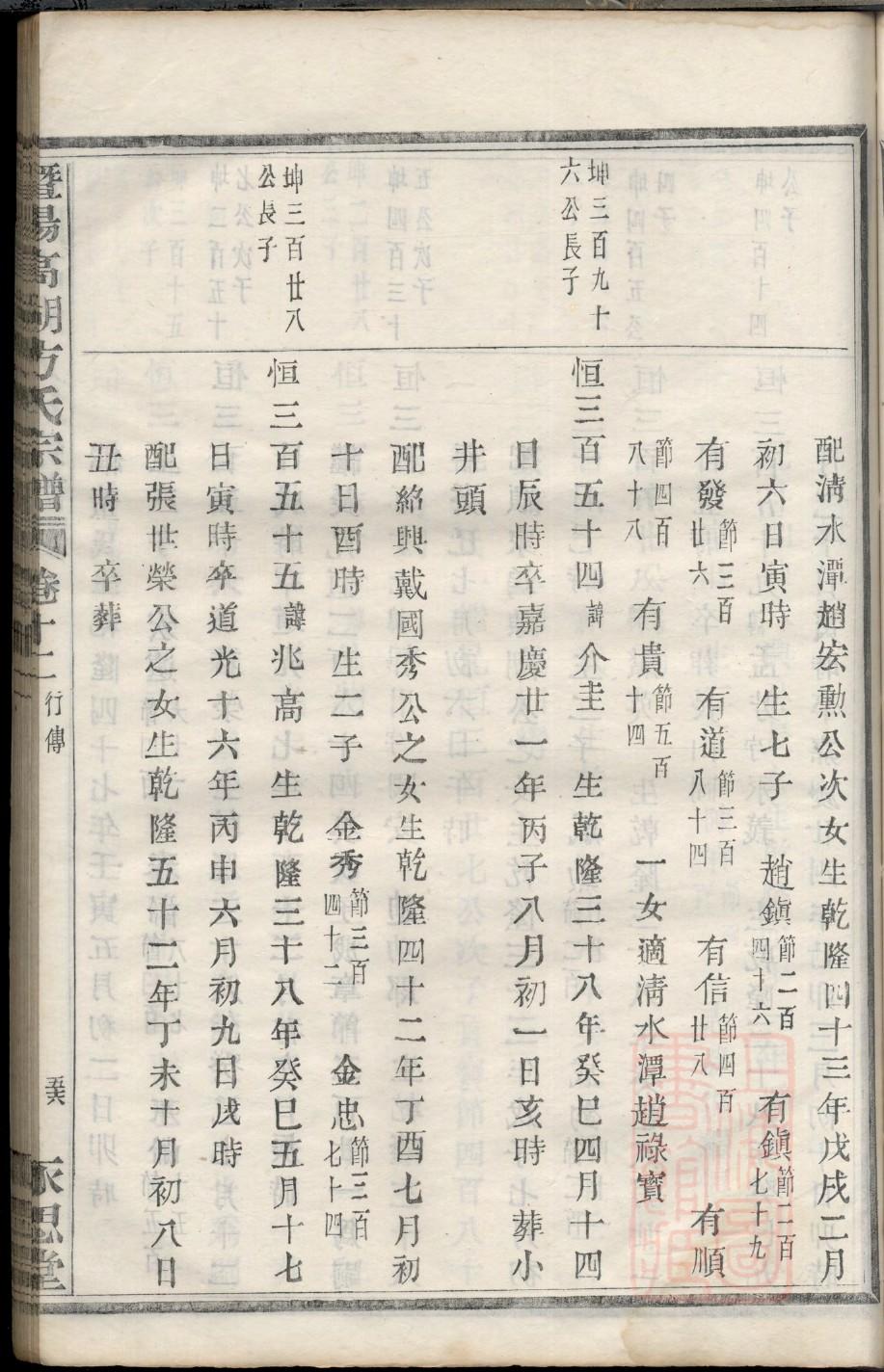

祠堂的平面布局通常呈长方形或矩形,中心位置为祭祀场所,两侧为厢房、拜堂等辅助建筑。平面图上,祠堂通常分为前、中、后三进,其中前进为大门、仪门,中进为拜堂,后进为正殿。

结构特点

祠堂的结构特点主要体现在以下几个方面:

- 木结构:祠堂采用木结构,梁、柱、枋、椽等构件相互连接,形成稳固的结构体系。

- 斗拱:斗拱是祠堂建筑中的特色构件,具有装饰和承重双重功能。

- 屋顶:祠堂屋顶采用硬山顶或歇山顶,装饰华丽,气势恢宏。

祠堂在传统文化中的地位

祭祀活动

祠堂是祭祀祖先的重要场所,每年都会举行各种祭祀活动,如清明祭祖、冬至祭祖等。这些活动不仅传承了家族文化,也弘扬了中华民族尊老爱幼的传统美德。

教育功能

祠堂不仅是祭祀场所,也是家族教育的基地。在祠堂中,家族长辈会传授家族历史、家规家训等,培养后人的家族荣誉感和责任感。

社会功能

祠堂在社会中具有重要作用,如举办婚丧嫁娶、庆典活动等。此外,祠堂还是家族成员交流、互助的平台。

现代社会中的祠堂传承与发展

保护与修复

随着时代的发展,许多祠堂面临着保护与修复的挑战。为了传承这一传统文化,相关部门和民间组织积极开展祠堂保护工作,对受损的祠堂进行修复。

创新发展

在传承的基础上,一些祠堂积极探索创新发展,如将祠堂改造成博物馆、文化中心等,使其成为传承和弘扬传统文化的重要载体。

教育与传承

学校和社会组织将祠堂作为爱国主义教育、传统文化教育的重要基地,组织学生和市民参观学习,传承中华民族的优秀文化。

关键词:祠堂古建筑、平面图、传统文化、祭祀活动、家族文化