在现代社会中,不按族谱起名的现象逐渐增多,这反映了人们对传统观念的重新审视与个人自由选择的追求。家谱、族谱、宗祠和姓氏作为中国传统文化的重要组成部分,曾经在家族传承中扮演着不可替代的角色。然而,随着时代的发展,这些传统元素在命名中的作用逐渐弱化,人们更加注重名字的个性化与时代感。本文将从多个角度探讨这一现象及其背后的文化与社会意义。

传统命名文化的根基

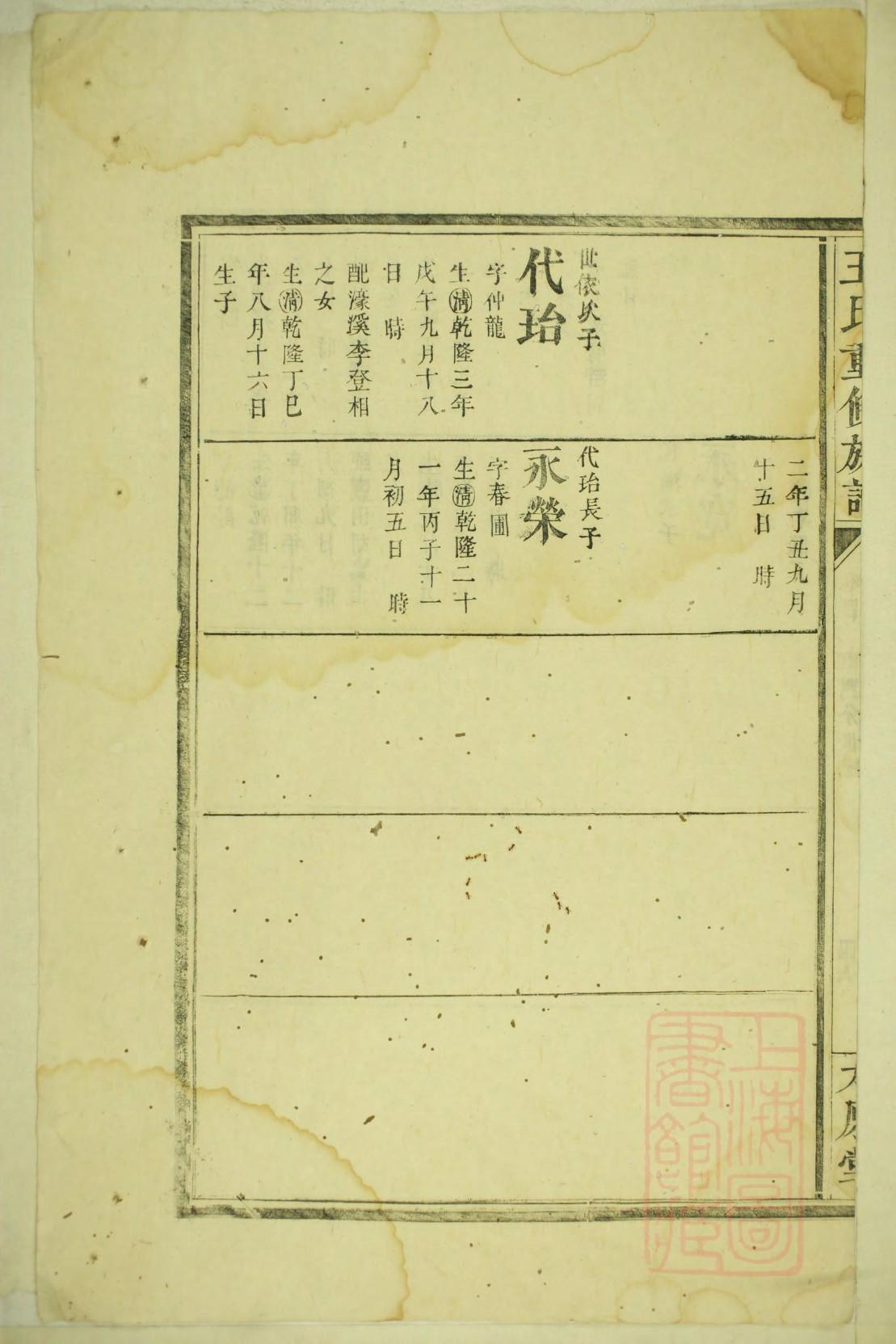

在中国传统文化中,家谱和族谱是家族历史的重要载体,记录了家族的起源、迁徙、世系和重要人物。通过家谱,家族成员可以追溯自己的祖先,了解家族的血脉传承。宗祠则是家族祭祀和聚会的重要场所,象征着家族的凝聚力和对祖先的敬仰。在命名方面,传统上遵循“字辈”制度,即按照族谱中规定的字辈顺序为后代取名,以此体现家族的连续性和秩序。

不按族谱起名的兴起

随着社会的开放与多元化,不按族谱起名的现象逐渐普遍化。这一趋势的背后,既有个人对自由表达的追求,也有对传统束缚的反思。现代父母在为孩子取名时,更多地考虑名字的音韵、寓意以及与时代的契合度,而非拘泥于族谱中的字辈规定。例如,许多父母会选择结合现代文化元素或国际化的名字,以期为孩子带来更广阔的发展空间。

姓氏文化的延续与变化

尽管不按族谱起名的现象日益普遍,但姓氏作为家族身份的重要标志,仍然被广泛保留。姓氏不仅是血缘关系的象征,也是文化传承的一部分。然而,在现代社会中,姓氏的使用也出现了一些变化。例如,随着女性地位的提升,越来越多的家庭选择让孩子随母姓,或者在名字中融入母亲的姓氏,这反映了性别平等观念的影响。

宗祠功能的现代转型

宗祠作为传统家族文化的重要载体,其功能在现代社会中也发生了显著变化。过去,宗祠主要用于祭祀祖先和举办家族活动,而如今,许多宗祠逐渐转型为文化展示场所或社区活动中心。这种转型不仅保留了宗祠的文化价值,也使其更贴近现代人的生活需求。例如,一些宗祠被改造为博物馆,展示家族历史和传统文化,成为公众了解历史的重要窗口。

不按族谱起名的文化意义

不按族谱起名不仅是个人选择的结果,也反映了社会文化的变迁。这一现象体现了人们对个体价值的重视,以及对传统束缚的突破。同时,它也促使我们重新思考家谱、族谱、宗祠和姓氏在现代社会中的意义。如何在保留传统文化精髓的同时,赋予其新的时代内涵,是我们需要共同探讨的问题。

总之,不按族谱起名的现象是现代社会多元化和个性化发展的产物,它既是对传统命名文化的挑战,也是对其创新与发展的契机。通过重新审视家谱、族谱、宗祠和姓氏的作用,我们可以在传承中寻找创新,在变革中守护文化根基。