在中国传统文化中,家谱、族谱和宗祠是维系家族血脉、传承文化的重要载体。它们不仅记录了家族的历史,也承载着对祖先的敬仰与对后代的期望。然而,随着社会的变迁,许多家族在家谱的编修和传承上遇到了困难,甚至出现了“不安家谱”的现象。这种现象背后,既有时代变迁的影响,也有家族成员对传统文化的疏离。本文将从多个角度探讨“不安家谱”的成因及其对家族文化传承的影响,并提出一些可能的解决方案。

家谱的历史与文化意义

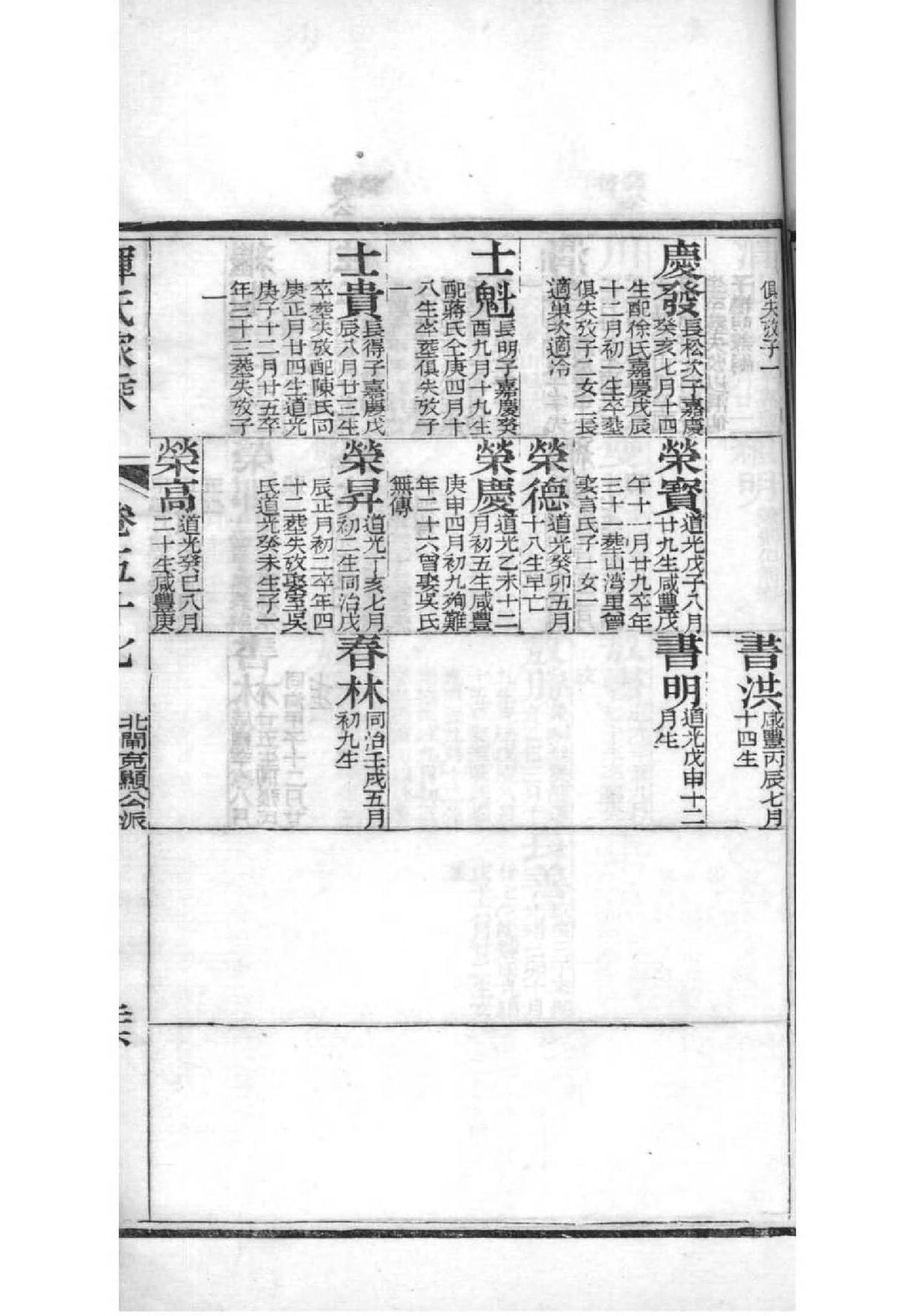

家谱,又称族谱,是记录家族世系、成员生平及其事迹的重要文献。它不仅是一部家族的历史,更是一部社会历史的缩影。在中国古代,家谱的编修被视为家族的头等大事,因为它不仅关乎家族的荣誉,还关系到家族成员的社会地位。通过家谱,后人可以追溯祖先的足迹,了解家族的兴衰,从而增强家族的凝聚力。

然而,随着现代化进程的加快,许多家族在家谱的编修和传承上出现了断层。年轻一代对家谱的兴趣逐渐减弱,甚至有些人对其一无所知。这种现象导致了“不安家谱”的出现,即家族在家谱的编修和传承上感到不安和困惑。

不安家谱的成因

“不安家谱”现象的成因是多方面的。首先,现代社会的快节奏生活使得人们无暇顾及家谱的编修和传承。许多家族成员忙于工作和生活,缺乏时间和精力去关注家族的历史和文化。其次,随着城市化进程的加快,许多家族成员分散在不同的城市甚至国家,导致家族的联系变得松散,家谱的编修和传承变得更加困难。

此外,年轻一代对传统文化的疏离也是导致“不安家谱”的重要原因。在现代教育体系中,传统文化的教育相对薄弱,许多年轻人对家谱、族谱和宗祠等传统文化载体缺乏了解和兴趣。他们更倾向于接受现代化的生活方式和价值观,而对家族的历史和文化缺乏认同感。

宗祠的衰落与家族凝聚力的减弱

宗祠是家族祭祀祖先、举行家族活动的场所,也是家族凝聚力的象征。在古代,宗祠是家族成员聚集的重要场所,通过祭祀祖先、举行家族会议等活动,增强了家族的凝聚力。然而,随着社会的变迁,许多宗祠逐渐衰落,甚至被废弃。

宗祠的衰落不仅导致了家族凝聚力的减弱,也使得家族成员对家谱和族谱的重视程度降低。许多家族成员不再定期参加宗祠的祭祀活动,对家族的历史和文化也逐渐淡忘。这种现象进一步加剧了“不安家谱”的现象,使得家族在家谱的编修和传承上感到更加不安和困惑。

姓氏文化的传承与挑战

姓氏是家族的重要标识,也是家族文化传承的重要组成部分。在中国传统文化中,姓氏不仅代表了个人的身份,还代表了家族的荣誉和历史。然而,随着社会的变迁,姓氏文化的传承也面临着挑战。

在现代社会中,许多家族成员对姓氏的重视程度逐渐降低。一些人甚至选择改变自己的姓氏,以追求个人的自由和独立。这种现象不仅导致了姓氏文化的传承困难,也使得家族在家谱的编修和传承上感到更加不安和困惑。

解决不安家谱的途径

面对“不安家谱”的现象,家族成员需要采取积极的措施,以保护和传承家族的历史和文化。首先,家族成员应该加强对家谱和族谱的重视,定期进行家谱的编修和更新。通过家谱的编修,家族成员可以更好地了解家族的历史和文化,增强家族的凝聚力。

其次,家族成员应该积极参与宗祠的祭祀活动,增强家族的凝聚力。通过宗祠的祭祀活动,家族成员可以更好地了解家族的历史和文化,增强对家族的认同感。此外,家族成员还应该加强对姓氏文化的传承,通过教育和宣传,增强年轻一代对姓氏文化的认同感。

总之,“不安家谱”现象的出现,反映了家族在家谱、族谱和宗祠等传统文化载体上的困惑和不安。面对这一现象,家族成员需要采取积极的措施,以保护和传承家族的历史和文化。只有这样,家族才能在现代化的进程中,保持其独特的文化魅力,增强家族的凝聚力。